ダイナミックマッププラットフォーム/レベル4自動運転実装に向けた取り組みを紹介

2025年08月27日 15:16 / 経営

- 関連キーワード

- 自動運転

自動運転等に利用される高精度3次元地図データ(HD マップ)を生成・販売するダイナミックマッププラットフォーム(東京都渋谷区)は8月26日、都内で説明会を開催し、同社の取り組みや今後の構想などについて紹介した。

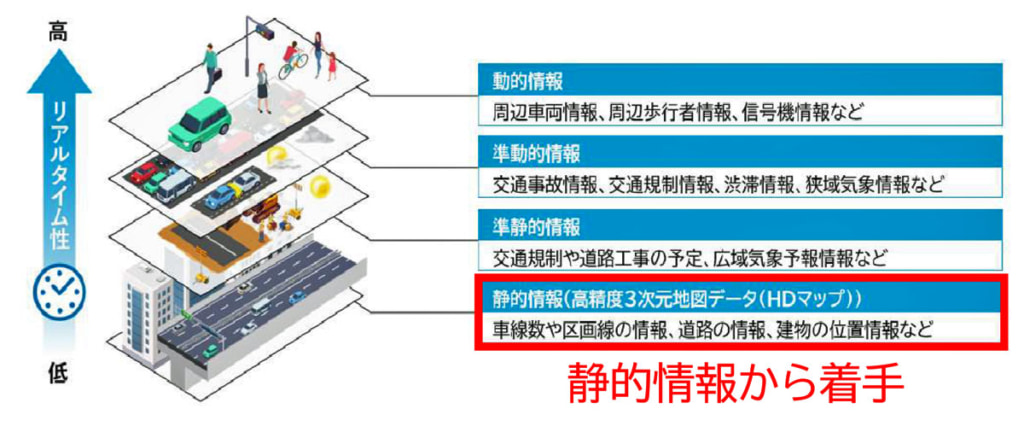

まず、社名でもある「ダイナミックマップ」とは、情報の時間的特性ごとに4層に分類した概念を持つ地図データベースのこと。自動運転のベースとなる高精度な地図情報であり、自動運転には不可欠なものだ。

その構成は、道路の白線など月単位で変わらない「静的情報(高精度3次元地図データ:HDマップ)」が一番下のレイヤーにあり、その上に交通規制など1日単位で変わる「準静的情報」、さらにその上に交通事故の情報など1時間単位で変わる「準動的情報」、そして1番上に周辺車両や歩行者など秒単位で変わっていく「動的情報」を置き、これらを組み合わせて地図データとしている。

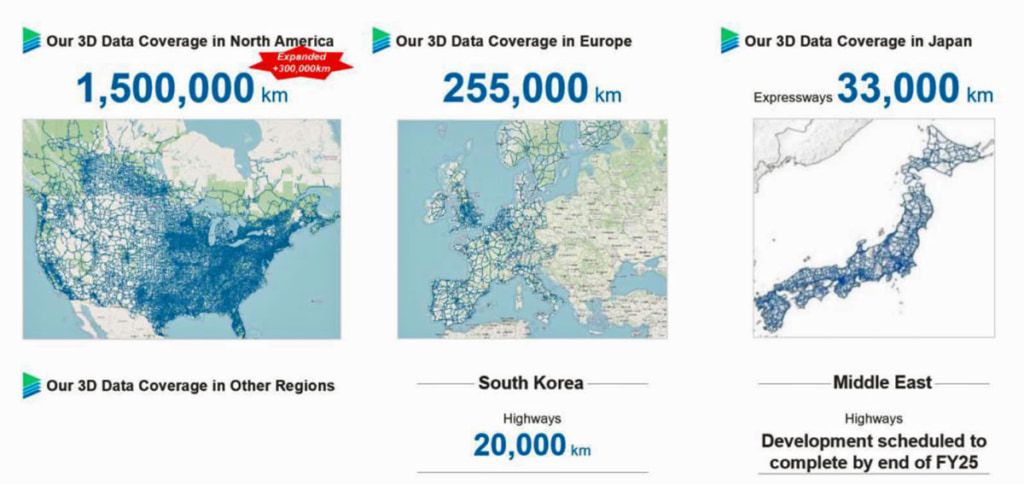

ちなみにベースとなるHDマップについては、現在、北米で150万キロ、欧州で25万キロ、日本は3万3000キロの高精度3次元地図データを整備しているという。

<同社のHDマップの整備状況。2019年に米国のHDマップ企業Ushrを買収、現在、米国、欧州、中東、韓国にも事業エリアを拡大している>

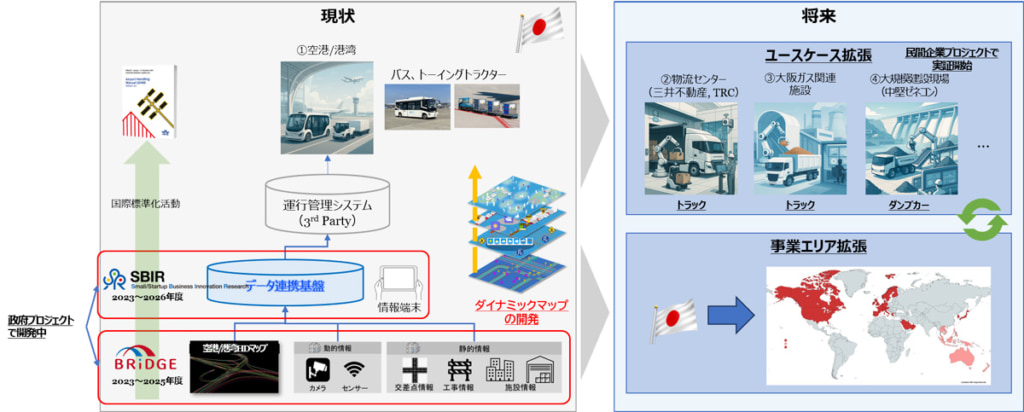

同社は日本政府の主導により、国内自動車メーカー10社(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スバル、三菱自、スズキ、ダイハツ、いすゞ、日野)が出資して2016年に設立された企業。そのため、これまで国家プロジェクトへの参画を中心に、技術開発や事業拡大を進めてきている。そして、その国家プロジェクトを通して開発・実証したものを、民間事業者に広げていくのが同社の大きな役割だ。

同社の雨宮広道執行役員は「物流や事業者の業務効率化という分野で、レベル4自動運転をいかに使ってもらうか。そこに我々の技術やデータを提供していくという形で取り組んでいる」と同社の方針を説明。「その仕組みをうまく国と連携しながら、民間の事業者に繋いでいくという役割を果たさせていただいています」と語る。

<ダイナミックマッププラットフォーム 雨谷広道執行役員 ビジネス統括>

同社が現在展開しているサービスは、大きく分けて2つ。一つは「公道でのダイナミックマップ提供」、もう一つは「狭域エリアでのダイナミックマップ提供」である。

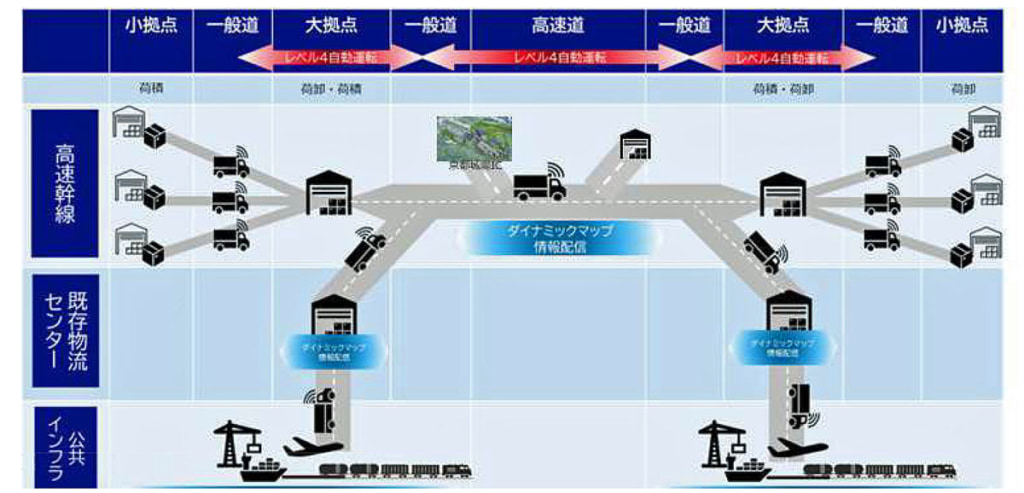

「公道でのダイナミックマップ提供」は、自動運転トラックによる幹線輸送の実現に向けたもの。経済産業省「デジタルライフライン全国整備計画事業」に参画し、国土交通省が新東名・駿河湾沼津SA~浜松SAの110キロ区間で実施している実証にデータを提供している。

具体的には、地図データだけでなく、車線別交通情報や渋滞末尾情報など先読みした交通情報や、走行予定ルートの気象情報なども加えて自動運転車に配信。それによりダイナミックマップの有効性を検証するというものだ。さらに物流事業者と連携して共同輸配送を行う際に、車両の運行データをどう結び付けていくか、という取り組みも、この実証の中で行われている。

一方、「狭域エリアでのダイナミックマップ提供」は、内閣府が推進しているプログラム「BRIDGE」等で蓄積した開発成果を用いて、空港や港湾、物流センターなど、限定されたエリアでのレベル4自動走行を実現するもの。

既に中部国際空港セントレアの制限区域内で、HDマップを搭載したトーイングカーやバスを自動運転で走行させる実証を3月から実施。2026年度以降に実装フェーズへの移行を予定している。空港内は白線などがないため、ダイナミックマップの重要性が高い。

さらに現在進めているのが、物流センターでのレベル4自動走行である。既に三井不動産、東京流通センターの既存物流センターでの検討を開始している。

高速道路および直結IC型物流センターまでの自動化は進んでいるが、一方でICから数km離れた既存物流センター(約2万8000カ所)の活用も必要であり、一般道や物流センター内の自動走行に関しても実現が求められる。現状、物流センター内での待機時間が大きな課題となっているためだ。

ただ空港内とは異なり、物流センターは建物内の走行となるため、GPSの情報が得られないため、自動運転化の難易度は高くなる。そのためHDマップの重要性がより高い。2028年度以降に実装フェースへの移行を予定しており、実際には2030年頃の導入を見込んでいるという。

<2030年を想定した物流業界における自動運転車の導入シナリオ>

同社によると、自動運転が必要とされる国内の物流センターは2万8000カ所。このうち同社が開発しているシステムの導入が見込まれるのは、東名阪エリアで1370カ所、ここ5年間位の期間では400カ所程度の事業規模を想定しているという。

最新ニュース

一覧- 交通労連/2026春闘は7%以上の賃上げを要求、業界全体の価格転嫁で格差是正目指す (01月20日)

- 兵機海運/燃料電池トラック出発式を開催、関西では初導入 (01月20日)

- アイ・テック/山梨県内企業では初、EVトラックいすゞ「エルフミオ」を甲府支店に導入 (01月20日)

- ダイナミックプラットフォーム/T2自動運転トラックでV2N通信の有効性を実証 (01月20日)

- 東邦ホールディングス/自動運転トラックによる災害時緊急輸送の有用性を検証 (01月20日)

- 特定技能1号評価試験/25年12月は419名が受験し、297名が合格 (01月20日)

- 首都高速/日本橋兜町駐車場に「ローソン 日本橋かぶと町店」オープン (01月20日)

- 徳島南部道/小松島南IC~阿南IC、3月8日開通で周辺道路の混雑緩和 (01月20日)

- 東北道/岩槻IC→久喜白岡JCT、1月25日1時~3時に通行止め (01月20日)

- NEXCO東日本東北支社/一部地域に冬道運転を支援する「帯状ガイドライト」設置 (01月20日)

- 中国地方整備局/自治体支援で鳥取市と連携し管内初の「スクラム除雪」開始 (01月20日)

- NEXCO中日本/北陸道・名神・東海環状道・舞鶴若狭道、一部区間で予防的通行止めの可能性(20日12時) (01月20日)

- 東名/大井松田IC~御殿場IC付近、標高差が激しく大雪で注意喚起 (01月20日)

- 東北道・八戸道/松尾八幡平IC~安代IC、安代JCT~浄法寺ICなどで通行止め(20日13時15分) (01月20日)

- 道央道・後志道/長万部IC~豊浦IC、余市IC~小樽JCT通行止め(20日14時) (01月20日)

- 国道37号/白鳥大橋(室蘭市陣屋町3丁目~祝津町1丁目)を通行止め(20日14時) (01月20日)

- 中部運輸局/25年12月の行政処分、桑名市と岐阜市で事業停止(30日間)など5社 (01月20日)

- 中国運輸局/25年12月の行政処分、呉市で輸送施設の使用停止(150日車)など5社 (01月20日)

- 九州運輸局/25年12月の行政処分、輸送施設の使用停止(298日車)など4社 (01月20日)

- ダイムラートラック/25年の販売台数8%減、北米トラック部門が苦戦 (01月19日)