トラック最前線/「顔認証」で飲酒運転撲滅と業務効率化を実現するロココ「AUTH BrAC」

2024年07月25日 15:01 / トラック最前線

- 関連キーワード

- アルコール検知器

道交法の改正で、2023年12月から「白ナンバー」事業者にもアルコール検知器(アルコールチェッカー)による酒気帯びの確認が義務付けられた。飲酒運転の撲滅に向けて適正な運用が求められるが、重要となるのが不正行為の防止と業務負担の軽減だ。そこで注目されるのが、顔認証システムによって本人確認とアルコール検査が同時にできる株式会社ロココ(大阪市中央区/東京都港区)が提供している「AUTH BrAC(オースブレス)」である。その特徴や同社の取り組みについてお聞きした。(取材日:6月18日)

アルコールチェックの大きな課題「なりすまし」

重大な事故に直結する飲酒運転。その根絶に向けて、2023年12月から乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車が5台以上ある事業者の検知器を用いたアルコールチェックが義務化された。運送業や旅客運送業など「緑ナンバー」事業者については2011年から義務化されているが、これに続いて、自家用車を使用する「白ナンバー」事業者も対象となったわけである。

その直接のきっかけとなったのは、2021年6月に千葉県八街市で発生した事故だ。下校中の小学生の列に、飲酒運転の白ナンバーのトラックが突っ込み児童5人が死傷した。この事故を受けて、道路交通法施行規則が改正され、2022年4月から運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックが義務付けられた。

ただ、この時点で義務化されたのは「目視等」でのアルコールチェック。これが2023年12月からはより厳格化し、アルコール検知器による確認も義務付けられた。飲酒運転撲滅に向けて、大きな前進といえるだろう。

しかし、残念ながら一部にはルールを守らないドライバーがいるのが事実だ。アルコールが残っているのを自覚しつつも、チェックをすり抜けようとする。その手口の一つが「なりすまし」である。

これは飲酒した本人の身代わりに、飲酒していない他人にアルコールチェックを受けさせるという手口だ。もちろん管理者の目の前でチェックするなら無理な手法だが、直行直帰や出張、深夜、休日など、離れた場所での確認ならスルーしてしまう可能性もある。そんなわけで飲酒検査の身代わり事案、いわゆる「なりすまし」は、検知器を用いた検査義務化以降、大きな問題となっている。

そしてもう一つ、安全運転管理者を悩ますのが、1年間以上のアルコールチェック記録の保管も義務付けられていることだ。ドライバー全員から記録を回収、内容に不備がないか確認した上で保管するというのは、管理者、ドライバー双方とも負担が大きい。さらに紙やシートに記入する方式では、ここでも不正が発生する可能性がある。

つまり不正行為を防止しつつ酒気帯びを確認、そして確認結果を記録し、その記録は1年間保存しなくてはならないというわけだ。業務が煩雑、複雑化することが容易に想像できる。

高速かつ高精度なロココの顔認証技術

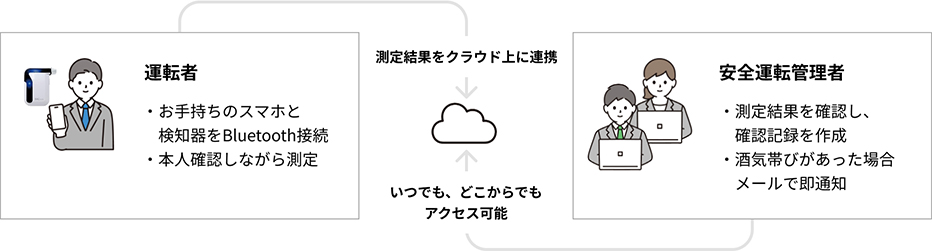

そこで注目したいのが、ロココが提供している「AUTH BrAC(オースブレス)」だ。これは自社エンジンの顔認証を組み込み、本人確認とアルコール検査が同時に出来るアプリで、操作はシンプルながら、なりすましなどの不正防止にも優れたアプリである。さらにデータは自動的にサーバーに送信されてクラウド上で管理されるので、管理の手間がないだけでなく、データの改ざんも防止できる。

このロココは、これまで物流業界ではあまり馴染みがなかった企業だが、顔認証システムでは高い技術力で知られる企業だ。特にコンサートや市民マラソンなど大規模イベントの入退場システムでは、同社の顔認証システム「AUTH thru(オースルー)」が広く使われている。

「転売防止等から、イベント会場に来場したのがチケット購入者かどうか確認するシステムが必要ですが、数万人が集まる大規模イベントでスムーズに入場していただくには、顔認証のレスポンスの速さが求められます」と同社の取締役新製品開発本部の河村博文本部長。顔認証システムは複数の企業が手掛けているが、照合に時間が掛かるものが多いという。例えば空港での搭乗手続きなどであれば多少時間が掛かっても構わないだろう。しかし、多くの来場者が短時間に集まるスタジアムでのコンサートなどでは、精度と速さが同時に求められる。ちなみに同社の顔認証システムの場合、約0.3秒以内(iPad Pro第5世代で測定)で、環境などの諸条件にもよるが、99.67%の精度で照合可能だという。

さらに同社の顔認証システムは、専用のカメラが不要なのも特長の一つ。「iPadやスマートフォンのカメラで顔認証できます。これには理由があって、イベント会場、ライブ会場はドームやアリーナなので大規模な設備工事ができないし、ツアーで場所が転々とする。そこで折り畳みスタンドにiPadを設置して入場レーンに並べるだけで顔認証できるものが求められるんです」と営業統括本部クリエイティブ営業部の須貝拓真係長。手持ちのスマートフォンで運用できるから、幅広い活用が可能となる。これも同社の顔認証システムの大きな強みだ。

顔認証技術をフルに活用した「AUTH BrAC」

さて、この高度な顔認証システムの活用領域を広げるべく同社が注目したのが、白ナンバー車のアルコールチェック義務化である。スマートフォンのカメラで対応できる顔認証技術に加え、1年以上の検査記録の保管が義務付けられていることも、もともとITサービス企業である同社の強みを活かしやすい。

「つまり、お客様に新たに仕組みを用意してもらう必要がない、ということなんです」と河村氏。ハードウェアに関していえば、ユーザーが用意するのはBluetoothに対応したアルコール検知器だけだ。これならば多くの事業者が導入しやすい。

そのような経緯から登場した「AUTH BrAC」だが、導入の手軽さだけでなく、実際の使い方も簡単だ。ドライバーは、スマートフォンの専用アプリを立ち上げて、アルコール検知器のスイッチをON。あとは検知器に息を吹くだけである。

アルコール検知システムの中には、検知器を吹く前後に写真を送るというものもあるが、これだとなりすましが出来てしまう可能性がある。しかし、AUTH BrACでは仕組み上、なりすましが不可能だ。顔の撮影もサーバーへの送信も自動で行われるからである。さらに酒気帯びと検知された場合はメールで通知されるから、管理者もすぐに対応できる。

須貝氏は「吹いている最中の写真を撮って照合するので、本人確認に加えて背景からどこで吹いているかも管理者には察しが付く。なりすましできない仕組みです。この安心感もお客様に導入いただける理由です。」と胸を張る。また画像やデータは自動で送信されるので、チェック結果を手動で送信するシステムにありがちな「悪い数字が出たから、送るのをやめておこう」といったことも不可能である。

なおアルコール検知器について、同社では信頼性の高さからグローバルで評価されている「BACtrack」を採用している。須貝氏は「もっと安価なアルコール検知器もありますが、検知精度が低いものや寿命が極端に短いものもある。誤検知してしまうと業務に支障をきたしますから、信頼性が高く、サポートも充実しているものを提案しています」という。

きちんと検知できないアルコール検知器では、高精度な顔認証システムも意味がない。「なりすまし」以前の問題だ。白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化はスタートしてから間がないこともあって、検知器の品質まで正しく理解していない事業者も少なくないのが実態だが、事故が起きてしまってからでは遅い。その点でもAUTH BrAC+BACtrackは安心できる組み合わせだ。

物流業界のDX推進にも期待される「顔認証」技術

さらにAUTH BrACでは、既存の運行管理システムとの連動も可能だ。これもITベンダーであるロココの強みである。「顔認証と運行管理システムを連動することで、決められた時間に決められた人が車を運転していることがわかる。顔認証を何時何分にやったか、というデータを他のシステムに取り込めるような仕組みにしています」(河村氏)。

従って、高精度な本人確認など、現在使用している運行管理システムに不足している部分を補強することも可能だ。顔認証システムは、勤怠管理などにも利用できるので、活用の幅が広い。河村氏も「ロココはもともとITベンダーなので、お客様のニーズに合わせたシステム開発は得意分野です。顔認証技術を自社で持っているので、アルコールチェッカーに限らず、様々な業務の効率化につなげられる提案ができるのは強みですね」と胸を張る。

「白ナンバー」事業者はもちろん、既にアルコールチェックのシステムを導入している「緑ナンバー」事業者にも、この顔認証システムを活用してもらいたいというロココ。2024年問題への対策としてDX推進が求められている物流・運送業界だが、応用範囲の広い「顔認証」がその力強い味方となることは間違いないだろう。

河村氏は「今後さらにDX化、主力化が求められていくと、緑ナンバーの事業者も含めて様々なルールが厳しくなっていくと思います。その時に顔認証技術は、いろいろな利用シーンで使えると考えています」と語る。「物流の世界の中で、顔認証をヒントに新しい使い方を可能にすることで、お役に立っていきたいですね」。

(取材・執筆 鞍智誉章)

■AUTH BrAC

https://www.rococo.co.jp/solution/auth/auth-brac/

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の

ニュースを平日毎朝メール配信しています

最新ニュース

一覧- ダイナミックマップ/地図データ新規整備完了に伴い、米子会社で22名を人員削減 (02月04日)

- 宮城県など/官民連携で県内4事業者が水素燃料電池トラックを導入、脱炭素物流目指す (02月04日)

- 国道52号/富竹東交差点~新貢川橋南2交差点~南西銀座北交差点を4車線化 (02月04日)

- 全日本トラック協会/特殊車両通行許可申請手続きの簡素化などを国土交通省に要望 (02月04日)

- 全日本トラック協会/防府TS再開について利用意向を調査 (02月04日)

- 山形道/湯殿山IC~庄内あさひIC、4日20時~翌6時に緊急夜間通行止め (02月04日)

- 埼玉県/産業道路・大宮区大原6丁目~大宮区天沼町2丁目、2月18日14時開通 (02月04日)

- 室蘭開発建設部/町道中央通「白老橋」補修工事に伴う車両通行止め、2月27日に解除 (02月04日)

- ティーティス/ドラレコAI「アクレス」と富士通デジタコの日報データ自動連携を開始 (02月04日)

- 青森河川国道事務所/国道7号活用、青森市と藤崎町でスクラム除雪 (02月04日)

- ナカノ商会/特定技能ベトナム人中型トラックドライバーを採用、企業間輸送を担当 (02月03日)

- いすゞA&S/「エルフミオ」カスタムトラックを大阪オートメッセで展示 (02月03日)

- トヨタ/軽商用車「ピクシスバン」にEVを追加 (02月03日)

- トヨタ車体/災害発生時に相互協力、地域防災協定をいなべ市と締結 (02月03日)

- 遠州トラック/埼玉県三郷市に事務所を開設、大型トラック4台など配置 (02月03日)

- 国土交通省/事業用自動車総合安全プラン2030(案)EC需要急増、事故増加の「軽貨物」独自目標設定 (02月03日)

- 事業用自動車の交通事故/2024年は「飲酒運転」トラック35件で最多、事故類型「追突」4割で突出(国土交通省) (02月03日)

- 日本郵便/12月、郵便・物流部署の社員に「点呼に関する理解度テスト」実施 (02月03日)

- 北海道運輸局/ジャパンモビリティショー札幌2026に出展「脱輪防止」啓発 (02月03日)

- 宮城県トラック協会/2025年度に県内車籍「大型車の車輪脱落事故」4件発生、実態調査に協力 (02月03日)