トラック最前線/ヤマトHDとアルフレッサが共同開発したオンライン医療サービス「MY MEDICA」がスタート

2025年03月27日 10:01 / トラック最前線

人材不足に加え、高齢化が進むトラックドライバー。健康起因事故も増加基調にあり、ドライバーの健康維持は大きな課題となっている。そこで自動車運送事業者の従業員の健康管理と重症化予防に向けて、ヤマトHDとアルフレッサが新会社を設立、2025年2月からサービスを開始したのが「MY MEDICA(マイメディカ)」だ。同社の伊藤 匡社長に、その内容と今後の展望をお聞きした。(取材日:2025年3月11日)

従業員の健康管理は重要な経営課題

人手不足や燃料費の高騰、時間外労働の上限規制への対応など、多くの課題を抱える現在の自動車運送業界だが、その中でも重要な経営課題といえるのが従業員の健康管理だ。というのもトラックドライバーは若年層が少なく50歳以上が約半数を占め、労働時間も全職業平均より約2割も長い。健康リスクが他業種に比べて高いのである。

伊藤社長は今回のサービスについて「健康起因事故、リスクの軽減という課題にチャレンジするためにスタートした」と説明する。

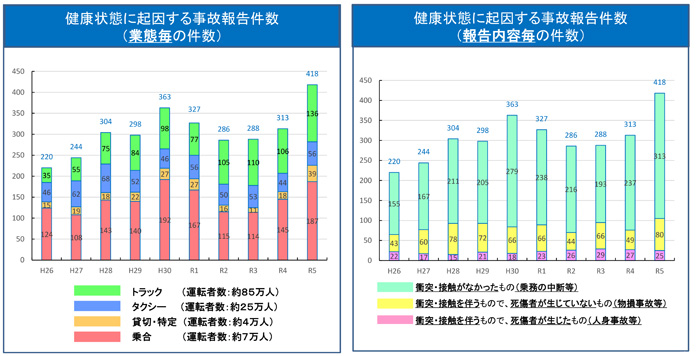

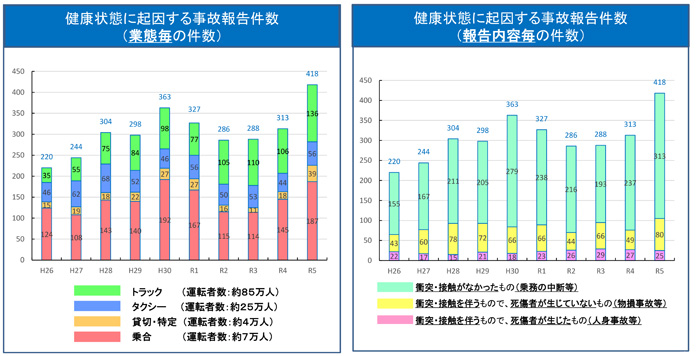

「健康起因事故は最近も増加傾向にあり、国交省によれば昨年も400件を超えています。病気や体調不良等が原因で事故になったものだけでなく、運転を継続できなくなったもの、つまり運行が途中で止まってしまったものも含まれます。いずれにしても健康起因事故リスクの軽減は、自動車運送事業者が必ず取り組むべき課題です」と伊藤社長。これは従業員の健康を守るという企業としての責務であると同時に、物流の維持という点でも重要だ。

<健康起因事故の発生件数(出典:国土交通省)>

さらに政府も健康起因事故が増加していることから、2021年6月、健康診断未受診のドライバーによる健康起因事故を行政処分対象に追加した。健康起因によって重大事故を起こしたドライバーが「過去1年以内に健康診断を受診していない」または「再検査を受診させずに乗務していた」場合、初違反で40日車、再違反だと80日車の車両停止処分が科せられる。

ちなみに自動車運送業以外の業種の場合、健康診断の再検査について、受診勧奨が「努力義務」。つまり受診しなくても企業としては責任を問われない。しかし、自動車運送業では「健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起した悪質な違反」になってしまう。健康管理はドライバーだけの自己責任ではなく、企業の責任でもあるというわけである。

健康起因事故の多くを占める生活習慣病の悪化

では健康起因事故の要因は、何が多いのか。

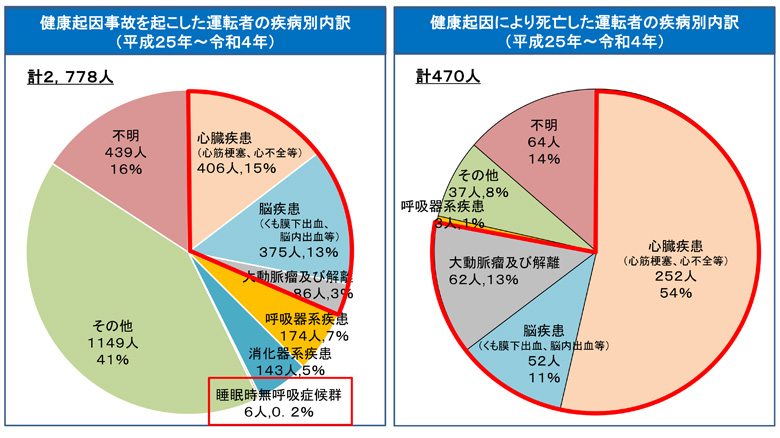

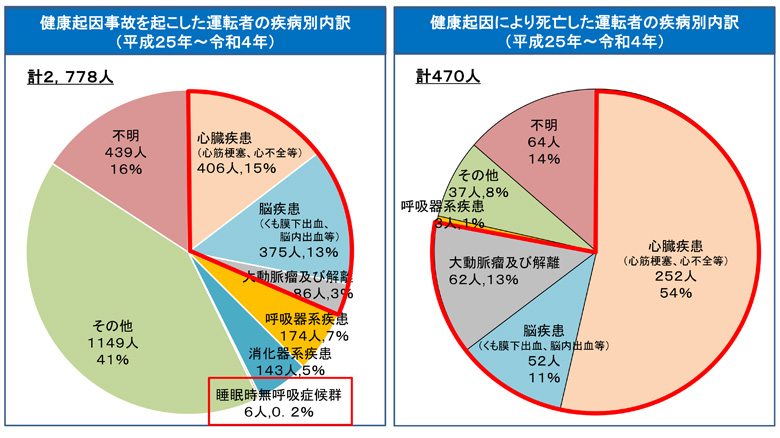

2013年~2019年に発生した健康起因事故の内訳について、国交省の調べでは心臓疾患、脳疾患、大動脈瘤及び解離が全体の31%を占めている。このうち死亡したドライバーについては、心臓疾患が53%、脳疾患が12%で過半数を超えている。

ということは、重症化すると心臓疾患、脳疾患につながることが多い糖尿病や高血圧などの「生活習慣病」の重症化予防ができれば、健康起因事故をかなり減らすことができそうだ。ちなみに健康診断で再検査対象になる人の割合は、全事業の平均58.9%に対し、トラック事業者では66.6%と非常に高い。

<健康起因事故の疾病別内訳(出典:国土交通省「事業用自動車健康起因事故対策協議会」)>

ただ、「ドライバーの生活習慣病は、治療が難しい」(伊藤社長)のが実情だ。

「生活習慣病は、痛みや苦しみなどの自覚症状がほとんどない。そうすると、仕事が忙しい、面倒という理由で、再検査に行かない」。さらに再検査に行っても、治療を途中でやめてしまう人も多い。「そもそも自覚症状がないので、薬の効果もあまり感じられない。そして通院もやめてしまう」。

実際、1年後の治療継続率は50%程度といわれている。しかし、自動車運送事業者としては、これを放置しておくわけにはいかない。

そこでヤマトHDと、国内最大手の医療用医薬品卸のアルフレッサが共同で設立したのが、オンライン医療サービスを提供する新会社「株式会社MY MEDICA(マイメディカ)」である。オンラインで診療予約・診療・服薬指導・薬の配送・会計までシームレスに受けられる「MY MEDICA」を、2025年2月7日から提供を開始した。

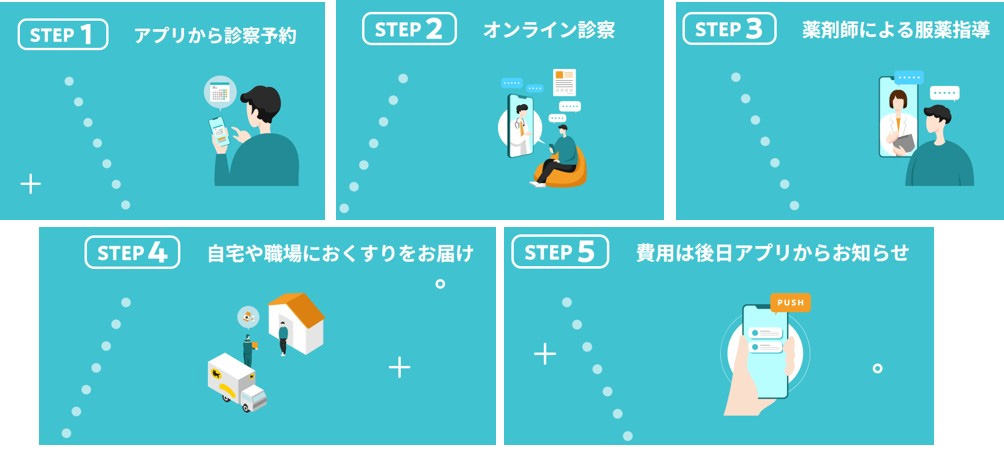

<MY MEDICA 利用イメージ>

自動車運送事業者に最適化したオンライン医療サービスとは

ライフスタイルにあわせて医療を受けやすい環境を構築することが、未治療者の早期治療や治療中断者の重症化予防に有益な打ち手になり得る。そこで最適なのが、オンライン医療サービスというわけだ。

「既に提供されているオンライン医療サービスはいくつかありますが、自動車運送事業者の働き方を考えた際に全部が全部使いやすいものにはなっていないと思います」と伊藤社長。そこでヤマトHDとアルフレッサが、自動車運送事業者にターゲットを絞って開発したのが「MY MEDICA」というわけである。

伊藤社長によると、夜勤のトラックドライバーや、休みが不定期なタクシードライバーなどは病院に行きにくく、特に未治療になりやすいという。「ドライバーの皆さんがいつまでも健康で働けるよう、重症化させたくないというのが我々の思いなんです」。

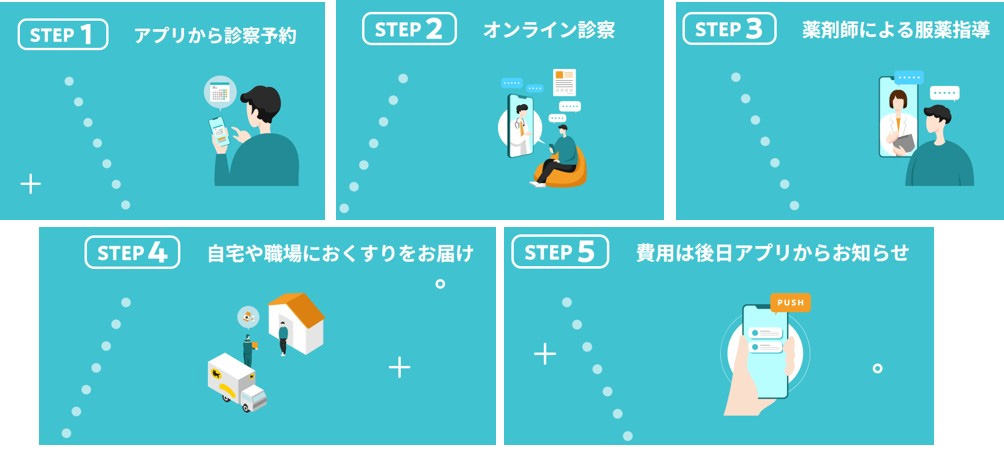

そのような背景から開発されたMY MEDICAの使い方は、実にシンプルで簡単だ。

まずアプリで診療日時を予約。次に英会話のアプリのように医師とビデオ通話で診察、それが終わると薬剤師が出てきて服薬指導を行い、薬は翌日以降、自宅や職場に届くという仕組みである。

<MY MEDICA 利用の流れ>

ポイントは、まず診察から服薬指導まで最短10分と短時間で一気に完結できること。これは430休憩の中で受診できることを考えた結果だという。「例えば30分の休憩時間のうち、最初の20分で買い物や食事をして、最後の10分間で診察・服薬指導してもらう。そんな利用方法をイメージしています」と伊藤社長。診察希望時間の5分前でも予約できるので、休憩場所に到着後、予約から服薬指導まですべて休憩時間内にできるというわけだ。

そして朝7時から夜21時まで、土日も含めて対応していることも大きなポイントだ。「日曜日が休みの自動車運送事業者さんの場合、診療している病院を探すのがまず大変。MY MEDICAは、土・日も対応しています」。

また夜勤の場合、病院が開く朝9時や10時まで起きていなくてはいけないというのも、負担が大きい。MY MEDICAなら朝7時から受診できるので、7時10分には診察を終えて就寝できるというわけである。

ヤマトグループでトライアルできる強み

そして特筆できるのは、ヤマトグループ内でトライアルを実施してからサービスを開始したということ。「サービスを開始するまで1年2カ月トライアルを行い、導入効果として再検査の受診率は98%、治療継続率も80%と高い効果を挙げることができました」。

使い勝手や不具合がないか、また実際に効果を挙げることができるか、サービス開始前に検証するのは当然だが、ここで強みを発揮するのがヤマトHDの規模。「約17万人の社員を対象に1年以上も検証ができるのはヤマトグループならではの強みですね」と伊藤社長。その結果、充実したサービスとなり、高い効果を得ることができたというわけだ。

なお、診察は予防医学に強く、オンライン診療にも完全対応しているウチカラクリニックと提携、薬局は自社運営のオンライン薬局「ターミナルファーマシー」が服薬をサポートする。

ちなみにMY MEDICAで取り扱う症例は数多い。高血圧、糖尿病の他、脂質異常症、高尿酸血症、花粉症/アレルギー性鼻炎、さらに耳鼻外来、頭痛外来、皮膚外来など。気になる症状があれば、気軽に医師に相談できるのは、利用者にとって心強い。

<MY MEDICA 取扱い症例>

ただし、心電図で異常が見つかり精密検査が必要と診断された場合や、目に異常があるなど、対面でないと診察が難しい症状は取り扱わない。その場合はリアルに病院に行ってもらうようアナウンスしているという。

「症状に合わせて、うまく使い分けをしてほしい」と伊藤社長。MY MEDICAは、健康診断などで検査数値が出ていて、普段の食生活などを聞いて診断・治療できるものを主な対象にしています。例えば糖尿病でもインスリンを打つような重度の場合は、オンラインでは診察できません。MY MEDICAは軽度の方が重症化しないように予防することを目的としています」。

ちなみにヤマトHDでの再検査受診率は98%になったと先述したが、7割は普通に病院に通院、残りの3割がMY MEDICAを利用したそうだ。「MY MEDICAはオフラインの医療機関を否定するものではありません。通院が億劫になってしまう人たちをオンラインでカバーできればと思っています」。

導入しやすさも大きな魅力

「MY MEDICA」は2025年2月にサービスを開始したばかりだが、トラック業界やタクシー業界、バス業界など既に多くの自動車運送事業者が導入を決めており、特に規模の大きい自動車運送事業者が多いという。

ドライバーの数が多く、かつ営業所が広範囲に複数ある自動車運送事業者は、健康管理業務にかかる管理者の負担も大きい。オンラインサービスならば、この負担を軽減することができる。

またコスト面の導入しやすさも注目だ。導入費用、月額利用料は無料で、必要な費用は、サービス利用料、薬の配送料、診療費用・調剤費用だけだ。ちなみに通常料金はサービス利用料が440円、薬の配送料が550円となっている。

これも、自動車運送事業者であるヤマトHDが開発したことによる特徴といえる。余計なコストは掛けられないという業界の厳しい現状を知っているからこそ、導入しやすい価格を設定しているというわけだ。

「血圧計やウェアラブルなどを装着するオンライン医療サービスもありますが、そうなると毎月定額のシステム利用料が発生してしまう」と伊藤社長。MY MEDICAは、システム導入や機器は不要なため、コストは最小限。またスマートフォン1台でいつでも利用ができるということは、ユーザーの利用のしやすさにもつながっている。

支払いに関しては、利用者が全額負担する、あるいは一部を企業が負担するといったパターンも選択できるが、企業が全額負担するのが大半だという。「導入していただいた自動車運送事業者は、従業員を大事にする会社が多い印象です」と伊藤社長。忙しくても通院できる環境を整えてくれる企業であれば、ドライバーも安心して働ける。業績が伸びている企業が多いというが、それも納得できるところだ。

MY MEDICAは、2025年度中に200社程度導入を目標に掲げる。そして、「将来的には健康起因による死亡事故を0にしたい」と伊藤社長。個々の企業のみならず、自動車運送業界全体の維持・発展という点でも大いに期待されるサービスである。(取材・文 鞍智誉章)

■MY MEDICA(https://www.mymedica.jp/)

トラック最前線/トラック事業者の心強い味方「トラックGメン」、スタート1年後の成果