物流2024年問題/製造業・物流業「運べなくなった地域」発生、関東で深刻(JILS調査)

2025年05月23日 15:07 / 経営

日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が5月13日に公表した「物流2024年問題の影響と現状に係る実態調査」結果によると、業種、地域によって影響の差が大きいことがわかった。

業種別に2024年度の営業用貨物自動車を使った輸送についての質問では、製造業・流通業では問題が少ない傾向にある。

一方、物流業では、運びにくくなったとの回答が半数近くを占める結果となった。

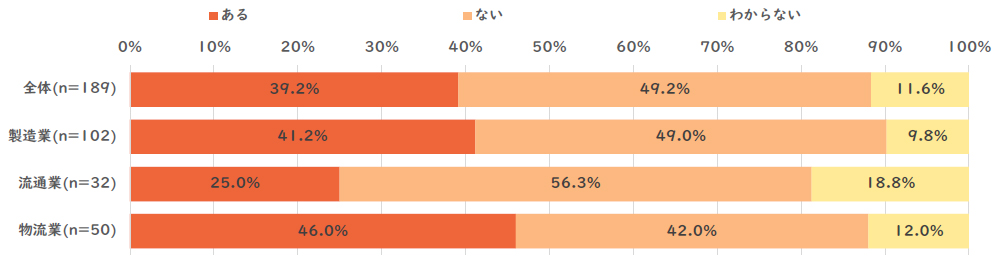

<地域内の荷物が運びにくくなった、運べなくなった地域はありますか>

地域内輸送では、製造業・物流業の約半数が「運びにくくなった、または運べなくなった地域がある」と回答。一方流通業では、「ない」という回答が半数以上であった。特に物流業では、「ある」という回答が46%と最も多く、大きくはないものの、荷主の回答との乖離がみられた。

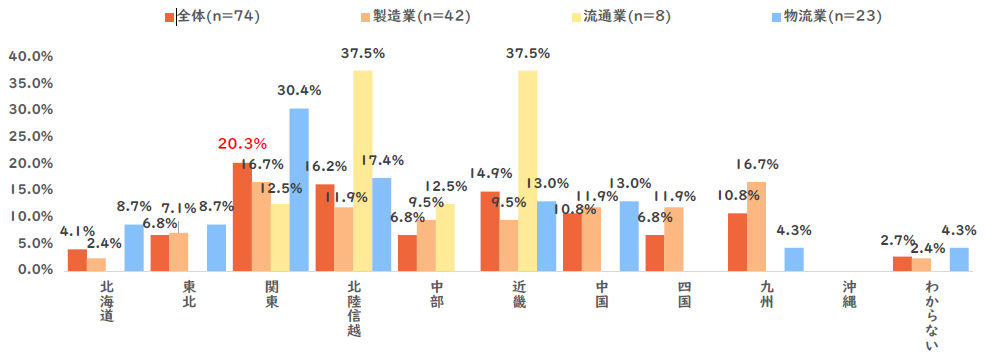

「運びにくくなった、または運べなくなった地域がある」と回答した事業者に最も深刻な地域を聞いたところ、全体では「関東」の回答が最も多かった。「近畿」「中国」「九州」も深刻な地域として上位に並ぶ。製造業では突出した地域はなく、分散している傾向。流通業では、「北陸信越」「近畿」がそれぞれ約4割を占めた。物流業では、「関東」が約3割、「北陸信越」が約2割を占めた。

一方、地域間輸送では、物流業の約半数が「運びにくくなったまたは運べなくなった区間がある」と回答。発地では関東・近畿・北陸信越・中部、着地では近畿・中国・九州・中部が上位を占めた。着地では西日本に課題が多いことが推測される。

運びにくくなったまたは運べなくなった時期は、2024年10月以降に集中しており、特に2024年12月が深刻だった。

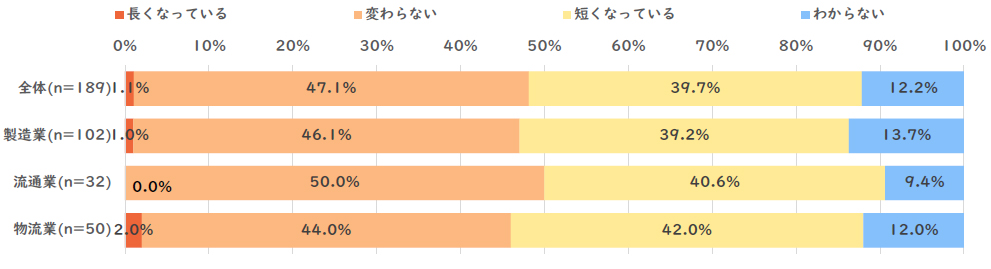

出発地と到着地での荷待ち時間については、出発地ではドライバーの滞在時間・荷待ち時間は、現状維持か短縮傾向にある。全体では「変わらない」が約5割、「短くなっている」が約4割を占め、「長くなっている」という回答は2%以下となった。出発地の荷待ち時間は現状維持・短くなっている傾向が確認できる。

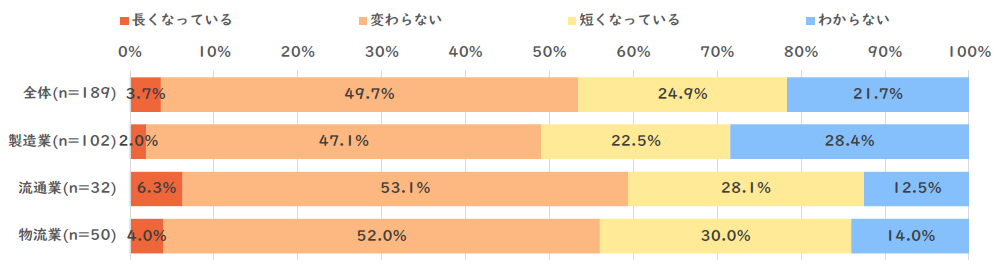

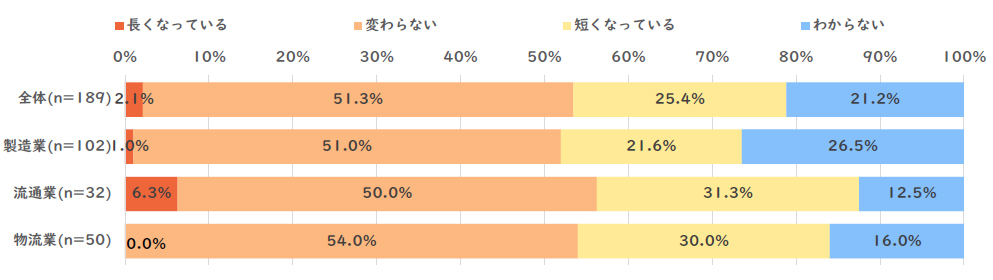

到着地での荷待ち時間は、全体でみると「変わらない」が約5割、「短くなっている」が約3割、「わからない」が約2割を占めた。出発地と同様に、荷待ち時間は現状維持・短縮傾向にある。「長くなっている」という回答は全体の4%以下だった。

ただし、出発地の「わからない」は約1割である一方、到着地では約2割を占めており、到着地に対する関心の低さがうかがえる。

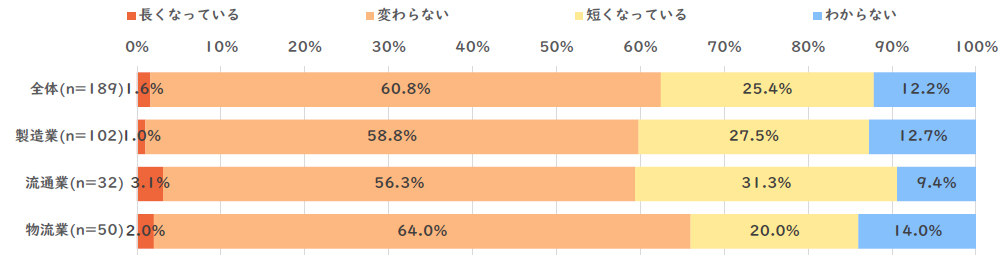

また、出発地と到着地での荷役時間については、出発地では、全体では「変わらない」が約6割、「短くなっている」が約2.5割を占め、大きな変化がない。「長くなっている」という回答は2%以下だった。

荷待ち時間と比べ、全体では「短くなっている」の割合が少なく、「変わらない」の割合が大きくなっている。荷待ち時間と比較すると、取り組みの進捗が遅いことがうかがえた。

到着地では、全体でみると「変わらない」が約5割、「短くなっている」が約2.5割、「わからない」が約2割を占めた。出発地と同様に、現状維持の傾向にある。出発地の「わからない」は約1割である一方、到着地では約2割を占めており、到着地の状況に対する関心の低さがうかがえた。

この他、ロードファクターと積載率も現状維持や拡大傾向にあり、特に製造業・流通業では約3割の事業者が「積載率が大きくなっている」と回答した。

なお、物流統括責任者の役職(職位)を訪ねたところ、未定が最も多く、検討中であることが推察される。未定を除くと、製造業では「執行役員」、流通業では「役員」の回答率が高い。

この調査は、JILSメールマガジンに登録している発着荷主(製造業、流通業)、物流事業者に対して、3月7日~13日にインターネットで実施したもの。物流企業向け(全34問)、荷主企業向け(全42)を聞いた。回答者数は189名。

最新ニュース

一覧- 日野自動車/三菱ふそうとの経営統合に向け、和泰汽車(台湾)の持分を301億円でトヨタに売却 (01月19日)

- 中国運輸局/25年12月、トラック運送運送事業者3社許可・貨物利用運送事業5社登録 (01月19日)

- 日野チームスガワラ/ダカール・ラリー35回連続完走を果たす (01月19日)

- 中国運輸局/「2025年度自動車安全セミナー」2月5日開催 (01月19日)

- 事業用自動車事故調査委員会/運行管理者の重要性をPRする初イベント開催、丹生明里さん登場 (01月19日)

- 国土交通省/トラック新法施行に向け「トラック運送事業の適正原価」実態調査開始 (01月16日)

- 国土交通省/「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き」を公表 (01月16日)

- 丸中運送/ネパール現地視察ツアーに参加し、特定技能ドライバー5名を採用 (01月16日)

- 愛知県東浦町/給食配送車にFC小型トラックを導入、愛知県内では2例目 (01月16日)

- 東海クラリオン/約2割のドライバーが花粉症などで運転に支障、最も影響が大きいのはくしゃみ (01月16日)

- ドライバー・配送/25年12月のパート・アルバイト全国平均時給0.9%増の1496円 (01月16日)

- JL連合会/大企業景況感4年ぶりの高水準で、25年12月全国取引高は前月比101%の32.2億円 (01月16日)

- 北海道運輸局/トラック・物流Gメン「集中監視月間」荷主等に働きかけ15社、荷主訪問330件 (01月16日)

- 北海道/自動車運送業外国人材活用促進セミナ-、1月27日WEB併用開催 (01月16日)

- 中部運輸局/運輸・整備業のジェンダー主流化セミナー、2月19日WEB開催 (01月16日)

- 愛知県トラック協会/トラック業界就職相談会&セミナー体験会を2月12日に開催 (01月16日)

- NEXCO東日本/ハイウェイウォーカー、4月号で発行を終了 (01月16日)

- 高速道路・国道/1月21日~25日に大雪の恐れ、北陸・近畿で予防的通行止めなどの可能性(16日16時) (01月16日)

- 圏央道/久喜白岡JCT~大栄JCT間の一部区間で4車線化、2月27日6時 (01月16日)

- 九州道/北熊本SA(下り線)駐車マス拡充工事が完成、大型車駐車マスが10台増加 (01月16日)