三菱ふそう/水素駆動大型トラック開発、全方位で進める

2025年11月04日 11:49 / 車両・用品

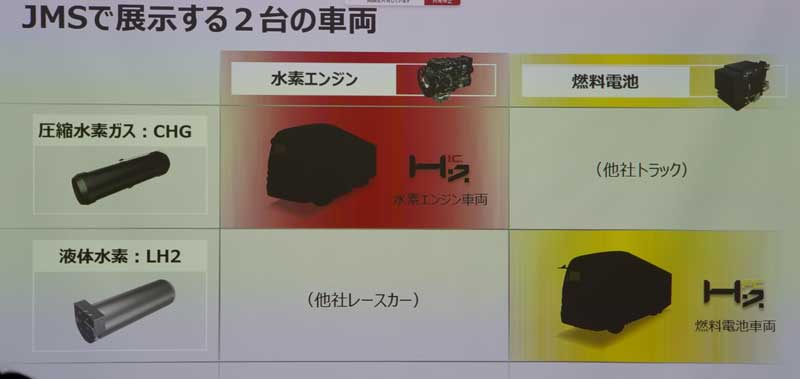

三菱ふそうトラック・バスは、ジャパンモビリティショー2025に2種類の水素駆動大型トラックのコンセプトモデルを展示した。

1台は水素を燃焼させるエンジン(内燃機関)で駆動する水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」、もう1台は燃料電池システムで駆動する燃料電池大型トラック「H2FC」である。水素エンジン車と燃料電池車、水素を燃料とする車両として挙げられる2つのタイプを同時に披露したことになる。

<ジャパンモビリティショー2025の会場で世界初公開された2台の水素駆動大型トラック>

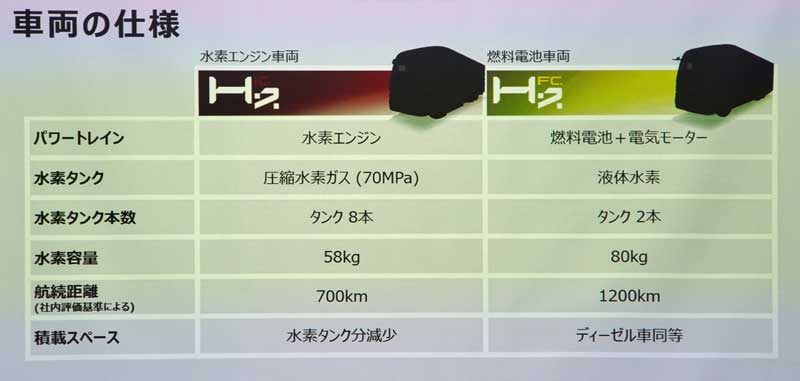

水素エンジン車は、ディーゼルエンジン車をベースに仕様変更し、軽油の代わりに圧縮水素ガスを燃料として走行するもの。基本構造はディーゼルトラックと同じで、トランスミッションやプロペラシャフトなど動力系のパーツはそのまま使うことができるので、車両コストに優れるのが大きな特徴だ。「H2IC」の場合、エンジンの構成部品のうち、8割はディーゼルエンジンと共用するというから、コストはかなり低く抑えることができる。

ただ、この水素エンジン車は、研究・試作されたものはあるものの、業界全体でも現状で量産・市販されている車両はない。

<水素エンジン車「H2IC」>

一方、燃料電池車「H2FC」」は、水素を燃料電池システム(FC)で電力に変換し、この電気でモーターを駆動させて走行するもの。現在、量産・市販されている水素で走行する車両は、すべてこの燃料電池車である。エネルギー効率に優れることから航続距離も長く、性能面では水素エンジン車を大きく上回るが、ディーゼルトラックの数倍にもなるという車両価格の高さがネックである。

<燃料電池車「H2FC」>

今回、三菱ふそうが2種類を出展したのは、コストに優れる水素エンジン車、性能に優れる燃料電池車のどちらが市場に受け入れられるか、現状では不透明だからだ。

インフラの整備状況、水素や燃料電池システムの価格がどの程度下がってくるか、そのタイミング次第でも市場ニーズが変わってくるという。そのため三菱ふそうとしては、両方を開発することで「状況の変化に合わせて、正しいものを正しいタイミングで出せる体制を作っておく」のだという。

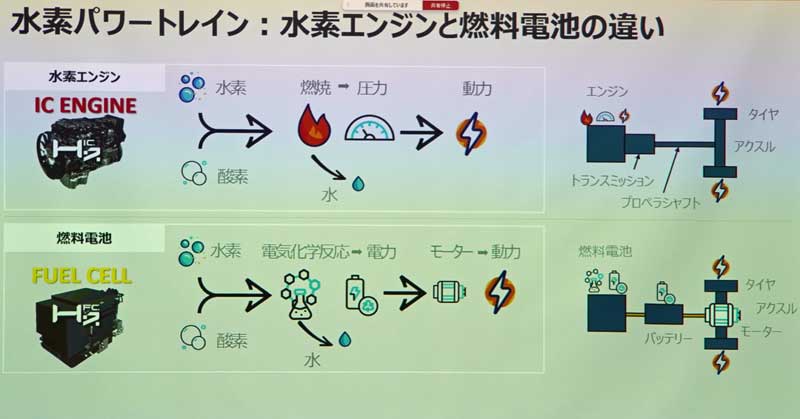

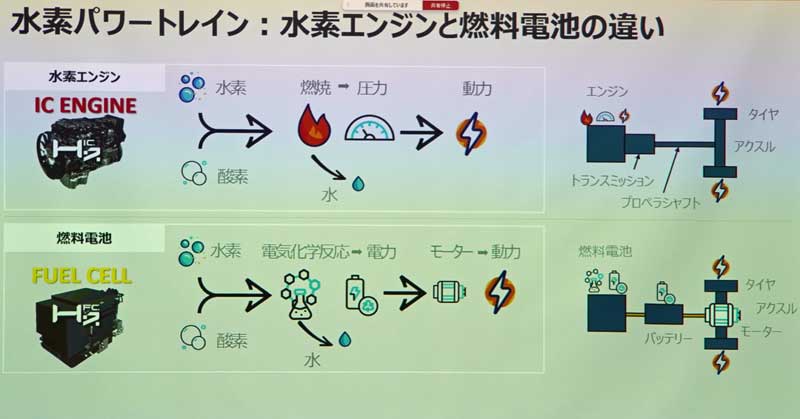

<水素エンジンと燃料電池の違い>

この2つを同時に披露したことも驚きだが、注目されるのは、それぞれ異なる水素の搭載方法を採用していることだ。

まず水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」には、圧縮水素ガスを使用。これは水素を高圧タンクに貯めて使用するもので、水素駆動車では一般的な方式だ。トヨタの燃料電池常用車「MIRAI」のほか、トラックでもCJPTの小型燃料電池トラック、日野が国内初の量産モデルとして発売した「プロフィアZ FCV」、いすゞが公道実証を行っている「GIGA FUEL CELL」も、この圧縮水素タンク方式である。

一方、燃料電池大型トラック「H2FC」が採用しているのは液体水素方式。水素を-253℃という極低温で液化し、液体として車両に搭載するというものだ。

つまり、車両としては水素エンジン車と燃料電池車の2台なのだが、細かく見ると水素エンジン車・燃料電池車・圧縮水素・液体水素の4つの展示ともいえる。なお今回の展示では、水素エンジン+圧縮水素、燃料電池+液体水素という組み合わせだが、もちろん水素エンジン+液体水素、燃料電池+圧縮水素の組み合わせも可能である。

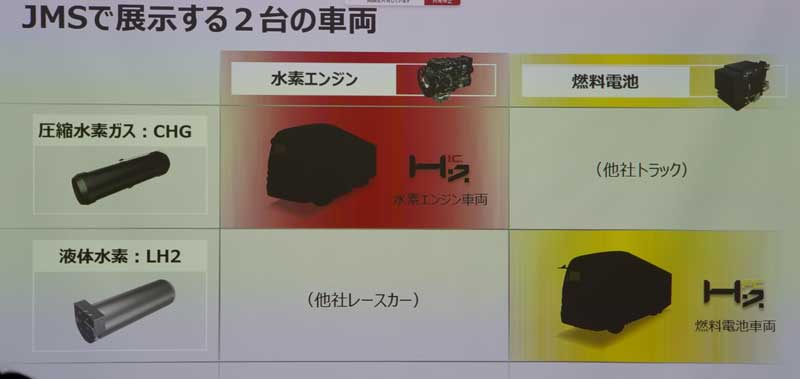

<水素駆動車両の組み合わせ>

三菱ふそうは将来の市場性が不透明なため2種類の車両を提案したが、水素の貯蔵方法についても同様だ。三菱ふそうとしては、「燃料電池+液体水素」を本命視するものの、実際に市場がどのような選択をするかはまだわからないからだ。

まず圧縮水素については、常温域で使えるので扱いやすい。全国で150カ所と少ないとはいえ、現状で充填インフラが整備されていることもメリットといえる。

一方、液体水素は-253℃という極低温で使わなければならないのがネックだ。さらに充填ステーションもまだない。法整備もこれから行うというのが現状だ。

ただ、トラックに搭載する場合、液体水素のメリットは大きい。

まず、体積の小ささだ。液体水素は圧縮水素より体積が約40%も小さいため、同容量の容器により多くの水素を充填できるということになる。そのため圧縮水素のようにキャビン後部までタンクを搭載する必要がなく、ディーゼルトラックと同様の積載スペースを確保できるというわけだ。

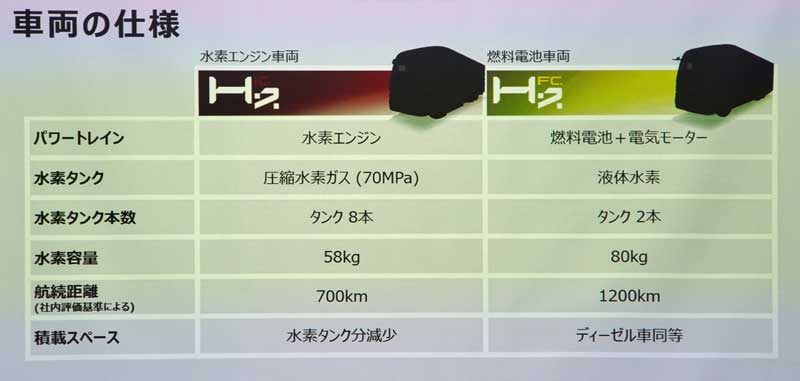

<H2ICとH2FCの仕様>

さらに燃料水素は、燃料コスト低減の面でも有利である。

水素駆動車の普及を妨げている理由の一つが、水素の価格が高いことである。燃料コストをディーゼル車と比較すると、現状の水素は約3倍。これでは広く普及させるのは難しい。

では水素の価格は、どのように決まるのか。水素は水を電気分解して得られるが、この製造に掛かる費用が水素価格の約15%、貯蔵・流通にかかる費用が約35%となる。そして、残りの約50%が充填ステーションという具合だ。

このうち、液体水素を使うことで充填ステーションのコストを大きく下げることができるという。水素価格の半分を占めるステーションのコストを下げることができれば、水素の価格を下げることができるというわけだ。

ではなぜ、充填ステーションに多くのコストがかかるのか。

高圧水素の場合も、水素充填ステーションでは液体水素で貯蔵している。これを水素ガスに変えて車両に供給するのだが、そのために気化器や中間圧縮機、蓄圧機、ブースター、冷凍機などが必要になる。

これに対して液体水素燃料であれば、貯蔵している液体水素をそのまま充填すればよい。気化器や中間圧縮機、蓄圧機等々の設備は不要になので、現在のガソリンスタンドに近いものになるという。

ただ、液体水素の場合、ネックとなるのが「ボイルオフ」。水素は-253℃という極低温で液体となるため、燃料補給時にごくわずかでも温度が上がると気化してしまう。その抑制が大きな課題となる。

そこで三菱ふそうは、国内初となるサブクール液体水素(subcooled liquid hydrogen: sLH2)充填用の液体水素タンクを採用した。

<H2FCが搭載している液体水素タンク>

sLH2充填技術は、ダイムラートラックが産業ガス、水素インフラ構築技術のリンデ・エンジニアリングと共同開発したもの。液体水素の課題であったボイルオフガス(蒸発した水素ガス)を排出する必要がなく、液体水素の充填が行える充填方式で、水素ステーションに必要な設備を大幅に簡素化でき、また充填効率も高いという。

ただ、まだsLH2充填は法令で規定されていないため、現状では市場導入できない。そのため三菱ふそうは岩谷産業と提携し、sLH2充填技術に関する技術、規制、商用化に関する共同研究を進めていく。

現在のところ、岩谷産業では2031年にsLH2充填の第1号商用ステーション開設を目標に掲げており、その後、本格的な市場拡大を目指すとしている。

三菱ふそうでは、水素駆動車について市販化のスケジュールを明らかにしていない。しかし、液体水素の商用ステーションの開設に合わせ、31年頃から市場導入に向けた本格的な展開が始まることが予想される。水素エンジンになるか燃料電池になるか、また高圧水素か液体水素か、どのような構成が市場にニーズに合致するか現時点ではわからないが、数年後には明確になるはず。三菱ふそうはその時、市場を牽引役となることが期待される。

三菱ふそう/モビリティショーで「水素駆動」大型トラックコンセプトモデル世界初公開

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の

ニュースを平日毎朝メール配信しています