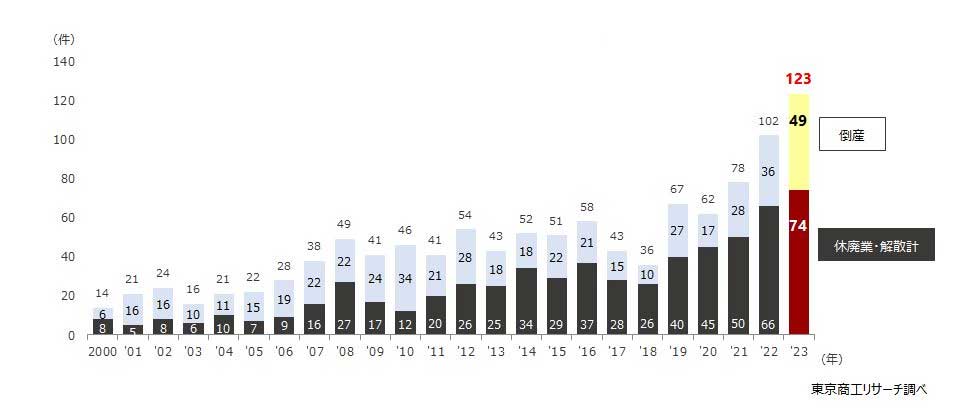

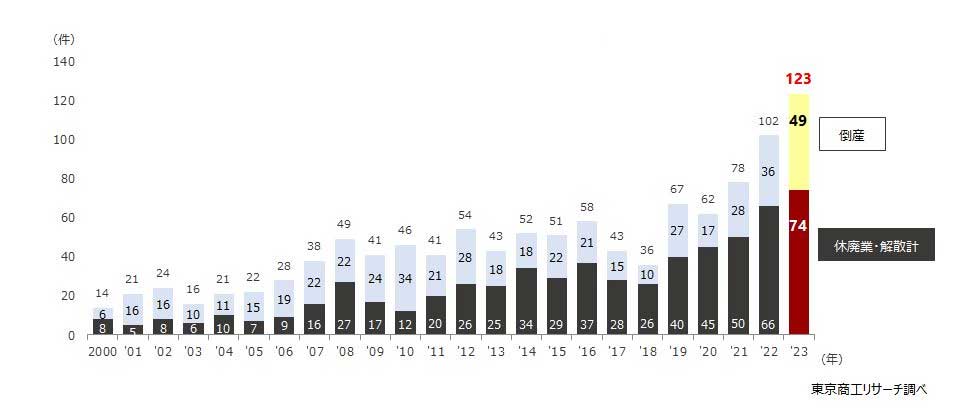

東京商工リサーチが2月21日に発表したレポートによると、宅配などを担う「軽貨物運送業(貨物軽自動車運送業)」の2023年の倒産(49件)と休廃業・解散(74件)の合計が、過去最多の123件に達したことがわかった。

<休廃業・解散、倒産件数の推移>

倒産は1989年、休廃業・解散は2000年の統計開始以来最多を更新し、合計件数は3年連続で記録を更新している。

宅配市場は拡大が続いていることから、軽貨物運送業の売上高は伸長しており、2023年の軽貨物運送業269社の売上高は1796億1200万円(前年比10.4%増)、利益(最終利益)は23億6300万円(同41.2%増)となった。しかし、コロナ禍前の2019年との比較では売上高が21.0%増に対し、利益は36.1%減と厳しい経営環境となっている。

<軽貨物運送業の業績>

業界全体で、人手不足や燃料高騰、運賃の引き上げ難、競争激化などによって「利益なき成長」に陥っており、2024年はさらに淘汰が加速する可能性も高まっている。

倒産の原因は、販売不振が38件(同77.5%)と最も多く、過小資本と他社倒産の余波が各3件(同6.1%)で続く。従業員数別では5人未満が39件(同79.5%)と小・零細企業が中心。都道府県別では、大阪府が12件(前年10件)で最多。次いで東京都(同7件)と神奈川県(同3件の各6件、埼玉県の4件(同1件)、千葉県(同2件)と兵庫県(同2件)の各3件となった。

「休廃業・解散」は74件(前年比12.1%増)で、過去最多を5年連続で更新。2012年までは倒産が多かったが、その後、相次ぐ新規参入で競合が激化するにつれ、市場競争から脱落し、休廃業・解散する事業者が増加している。業歴5年未満の事業者が多く、2023年は40.5%と約4割を占める。スタートアップ企業が、経営が軌道に乗らず倒産する前に早めに廃業を決断したケースが多いものと考えられる。

輸入トラック/2024年の年間輸入台数ボルボ511台・スカニア465台