国土交通省が9月26日に公表した自動車輸送統計年報(2024年度)によると、2024年度の営業用車両の実働率は前年を0.89ポイント下回る56.65%となったものの、実車率は63.43%(0.44ポイント増)、積載効率は41.38%(1.35ポイント増)と改善したことがわかった。

自動車輸送統計調査は、国内で輸送活動を行う自動車を対象とする統計調査で、国の重要な統計調査として毎月実施している。調査から得られる輸送量等は、国や地方公共団体の経済政策及び交通政策を策定するための基礎資料の作成等に用いている。

国交省では、2017年に「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」を発表しており、生産性向上の切り口として、実働率・実車率・積載率の3つの指標をKPI(Key Performance Indicator・重要業績評価指標)として掲げている。

「実働率」は調査期間中にあった車両数のうち、何両が貨物輸送又は旅客輸送のために走行したかを延日数の割合で表したもの(実働延日車÷実在延日車×100)。「実車率」は自動車が走行した距離のうち、貨物(旅客)を輸送した距離の割合を表したもの(実車キロ÷走行キロ×100)。「積載効率」は自動車の輸送能力に対する、実際の輸送活動(トンキロ)の割合を表したもの(輸送トンキロ÷能力トンキロ×100)とそれぞれ定義。

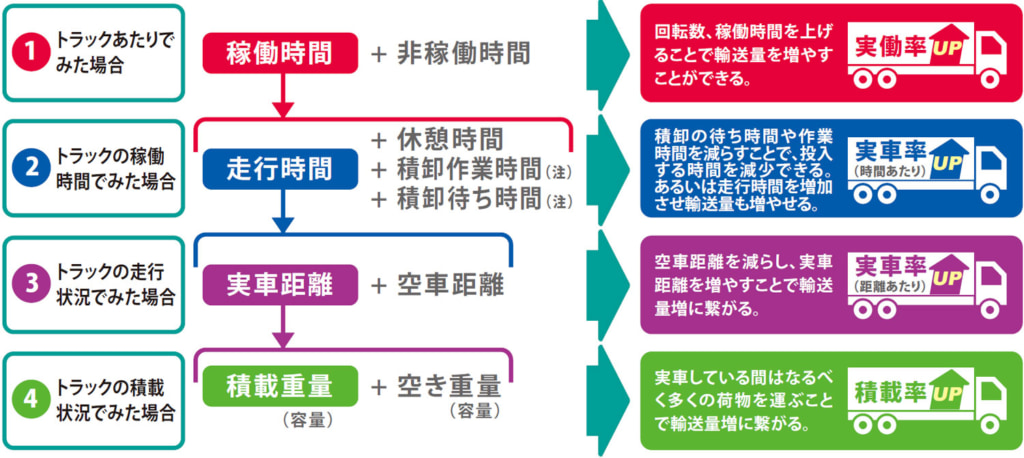

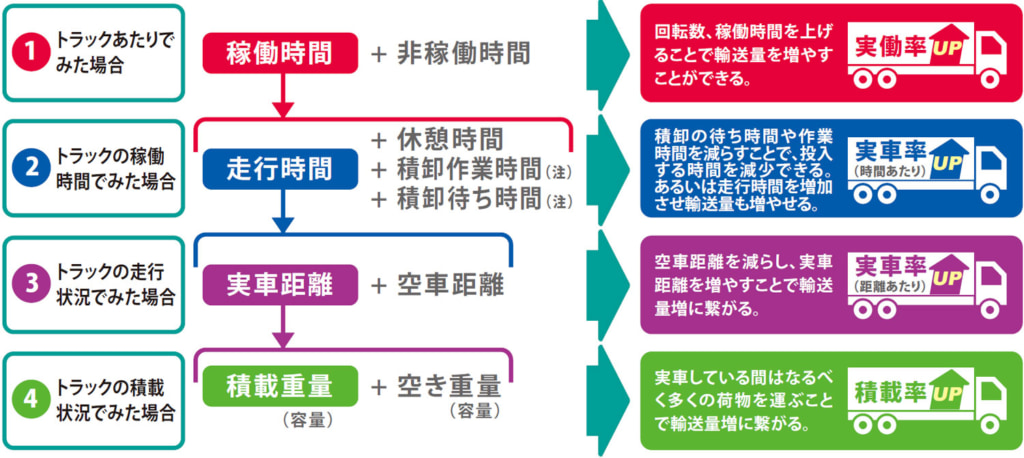

<各種切り口によるトラック運送の生産性>

トラックの稼動時間を大きくすること(実働率向上)で輸送量を増やすことができる。また、稼動時間は走行時間とその他の時間に分けられ、走行時間を長くすること(実車率向上)でより多くの荷物を運ぶことができる。走行時間は実車と空車に区別でき、実車を増やすこと(実車率向上)で輸送量増につながる。さらに実車の際には、積載率を高めることが輸送量増となる。

国交省が2024年11月5日に発表した「改正物流効率化法を踏まえた取組状況」によると、2028年度までに、「5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減(1人当たり年間125時間の短縮)」「5割の車両で、積載効率50%を実現(全体の車両で積載効率44%に増加)」を達成することを目標としている。

調査は全体の車両が対象であり、目標の積載効率44%との差は、2.62ポイントとなっている。積載率の向上にあたっては、帰り荷を確保するなど、荷主間協力の共同配送、物流拠点の共同化などの施策が有効となる。

そのため、国交省では、「物流情報標準ガイドライン」を活用して共同輸配送や帰り荷の確保、配車・運行管理の高度化等の物流効率化を図るために、複数の荷主企業や物流事業者、物流ソリューション提供者(物流マッチングサービス等)等が連携して「物流・商流情報のオープンプラットフォーム」の構築や運営を行う事業に要する経費の一部を補助する、「共同輸配送や帰り荷確保等のためのデータ連携促進支援事業費補助金」を交付するなどの対応を進めている。

■自動車輸送統計年報(2024年度)

■トラック運送における生産性向上方策に関する手引き

■改正物流効率化法を踏まえた取組状況について

物流2024年問題/製造業・物流業「運べなくなった地域」発生、関東で深刻(JILS調査)

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の

ニュースを平日毎朝メール配信しています