国土交通省が7月11日に公表した「標準的運賃」活用状況についての調査結果によると、運賃交渉を行ったトラック事業者は約7割で、荷主から一定の理解を得られた事業者は全体の約6割弱だったことがわかった。

国交省は2024年3月、燃料高騰分なども踏まえて運賃水準を平均8%引き上げるとともに、燃料サーチャージ制度を盛り込むなどした、新たな「標準的運賃」を告示。今回の調査は、その活用実態について、全ト協会員事業者約1100者と荷主企業約200社を対象に今年3月、アンケートを実施したもの。

<運賃交渉の状況>

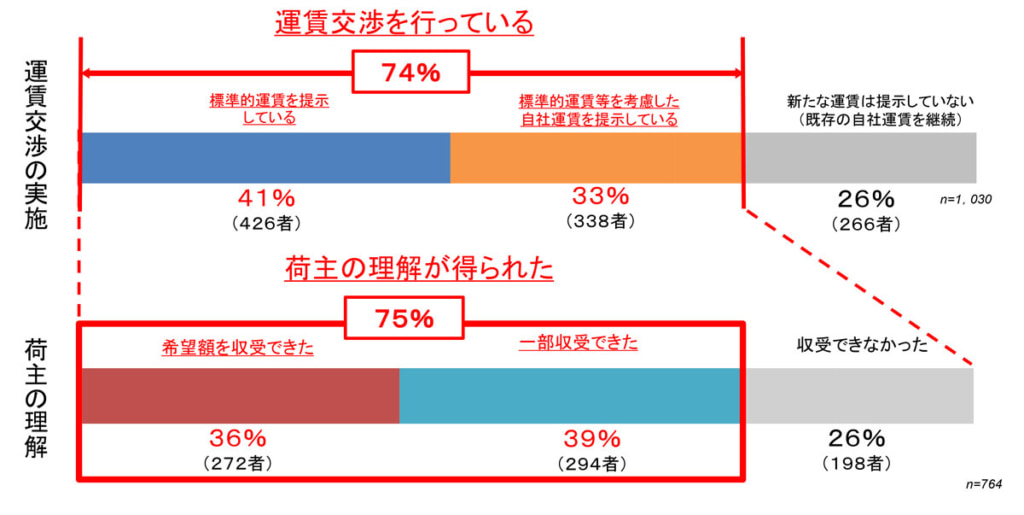

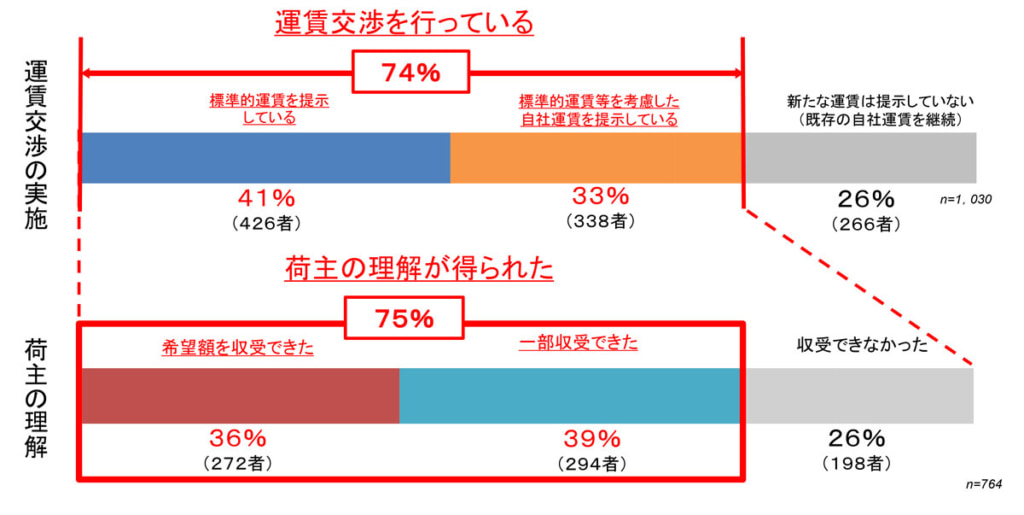

調査によると、標準的運賃を提示して運賃交渉を行った事業者は41%、標準的運賃等を考慮した自社運賃を提示した事業者は33%だった。合計74%が標準的運賃を活用して運賃交渉を行っている。

一方、標準的運賃を活用して、希望額を収受出来たのは36%。一部収受出来たのは39%で、合計75%が荷主の理解が得られたとしている。運賃交渉を行わなかった事業者を含めると、全体の約55%の事業者が「荷主の理解が得られた」という結果になった。

国交省では、標準的運賃を活用して運賃交渉を行った事業者のうち、26%が「希望額の収受ができなかった」と回答していることから、引き続き荷主の理解のための周知・啓発が必要としている。

<標準的運賃との乖離率>

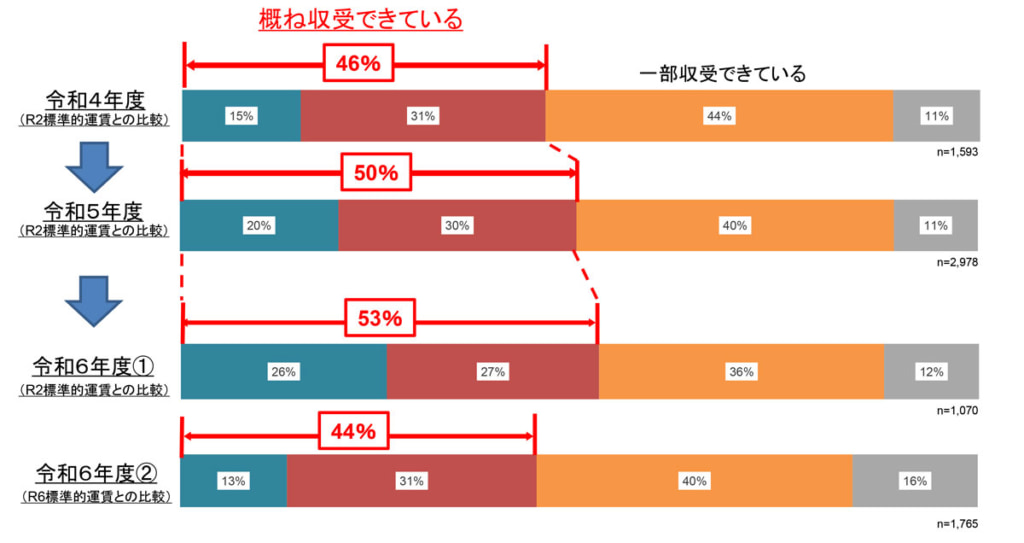

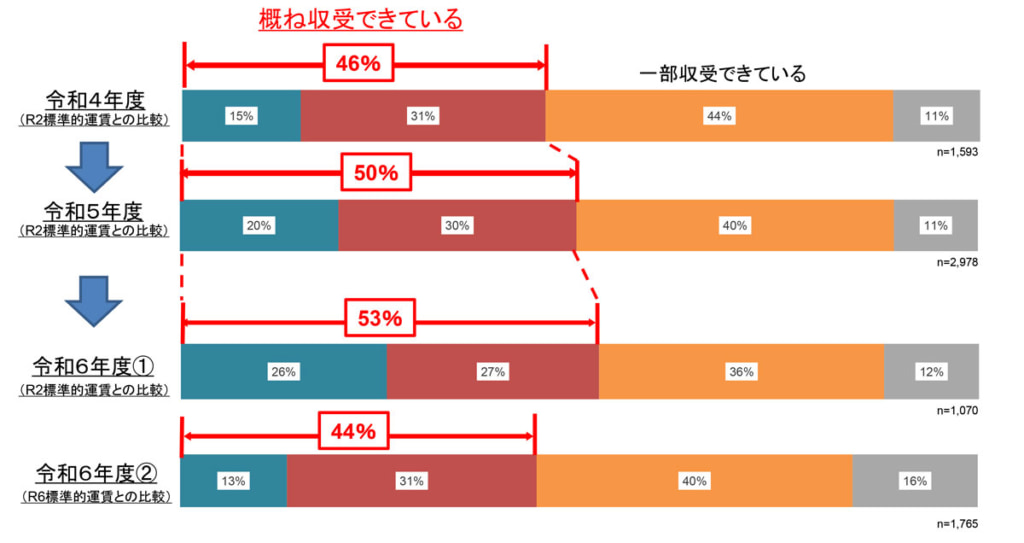

また「標準的運賃」と、実際に収受できた運賃の乖離については、改定前の「標準的運賃」よりも、「概ね収受できている」割合が3%増加。荷主の適正な運賃収受への理解は進んでいる、と報告書では分析している。

■国交省「標準的運賃に係る実態調査結果について(2024年度)」

全ト協/地図からの「標準的運賃」計算システムを公開

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の

ニュースを平日毎朝メール配信しています