北海道トラック協会は8月18日、「第21回 北海道トラック輸送における 取引環境・労働時間改善地方協議会」の発表資料として2024年の道内トラック運送業界の調査結果を公表した。調査の結果、道内トラック運送業者の多くが、採用や価格転嫁などの面で課題を抱えていることがわかった。

<ドライバーの採用状況など>

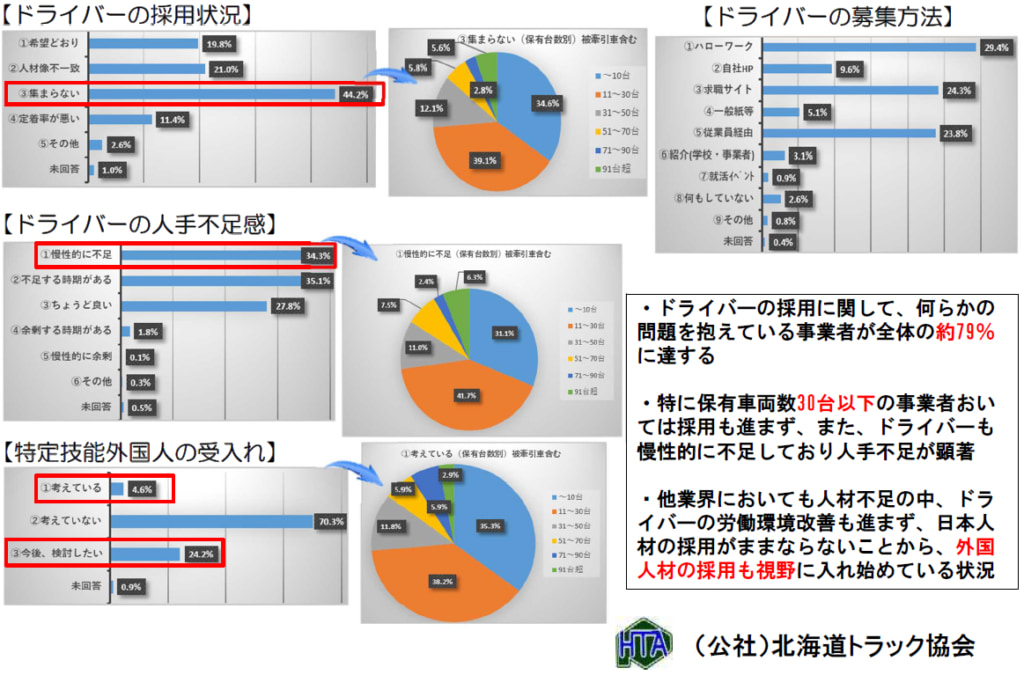

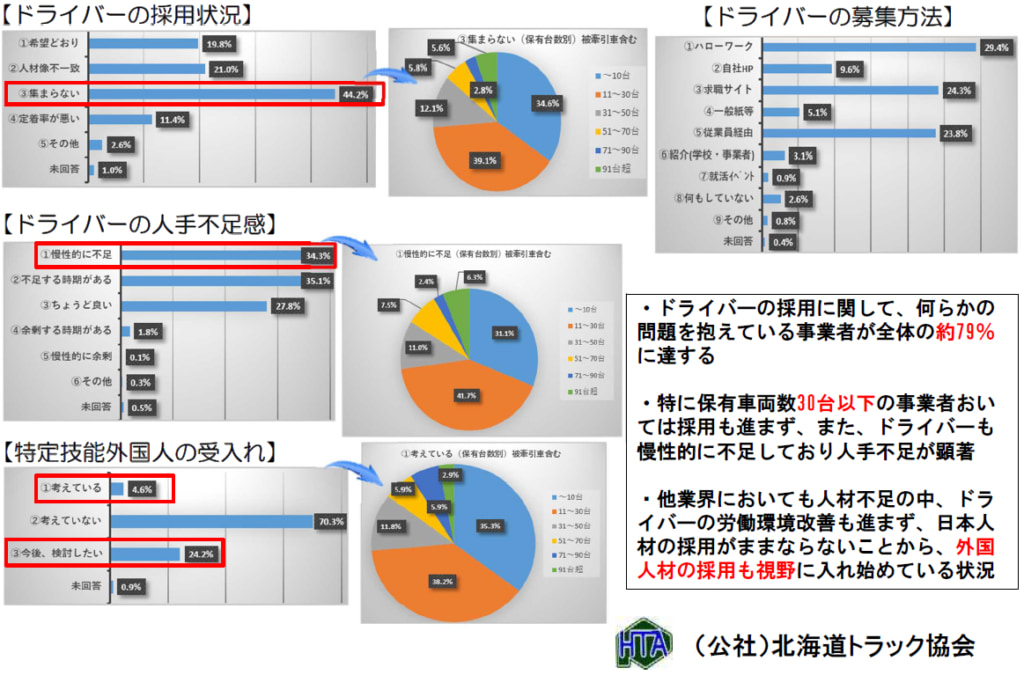

調査によると、ドライバー採用状況では、「集まらない」が44.2%と最多、「人材像不一致」21.0%、「定着率が悪い」11.4%、「その他」2.6%となった。ドライバーの採用に関して、何らかの問題を抱えている事業者が全体の約79%に達した。「希望通り」は19.8%にとどまった。

「集まらない」と回答した事業者の保有台数別に見ると、「10台以下」34.6%、「11~30第」39.1%となった。特に、保有車両数30台以下の事業者おいては採用も進まず、また、ドライバーも慢性的に不足しており人手不足が顕著となった。

また、特定技能外国人の受入れについては、「考えていない」が70.3%と最多となった。一方で、「今後、検討したい」24.2%、「考えている」4.6%となり、他業界においても人材不足の中、ドライバーの労働環境改善も進まず、日本人材の採用がままならないことから、外国人材の採用も視野に入れ始めている状況にある。

<ドライバーの年齢>

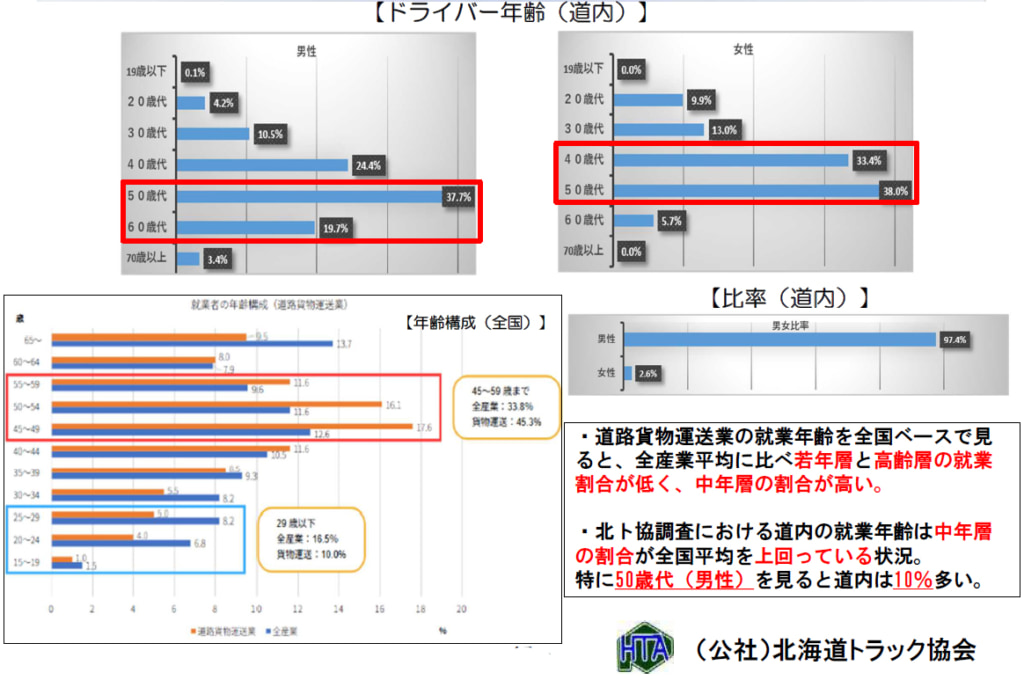

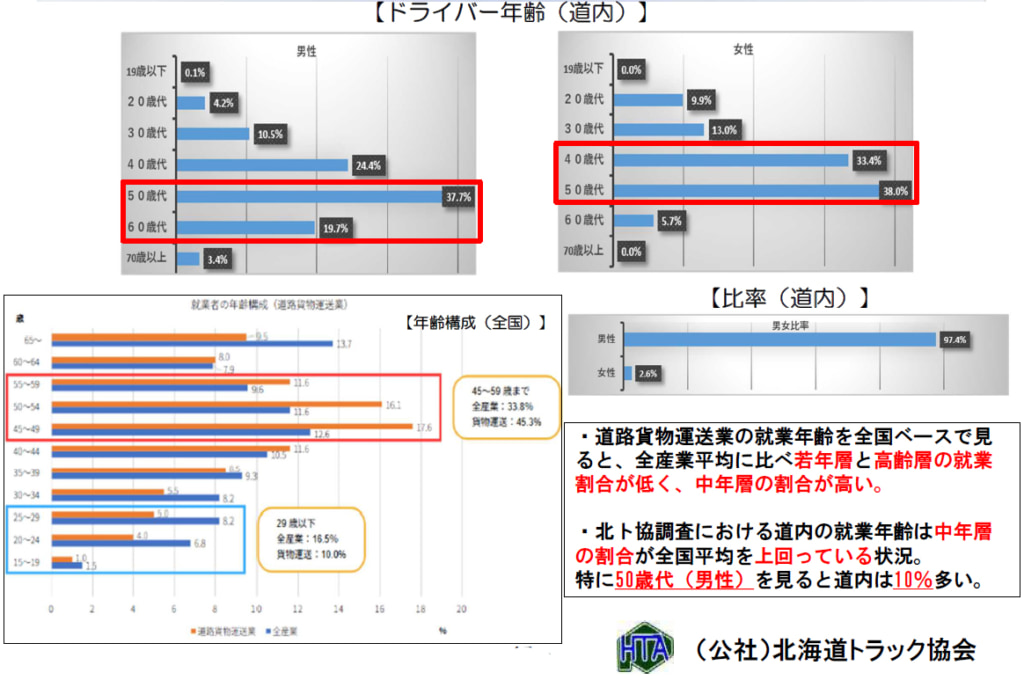

ドライバーの年齢を見ると、男性ドライバーは「50歳代」37.7%、「60歳代」19.7%、「40歳代」24.4%、「30歳代」10.5%、「20歳代」4.7%、「70歳以上」3.4%だった。

道路貨物運送業の就業年齢を全国ベースで見ると、全産業平均に比べ若年層と高齢層の就業割合が低く、中年層の割合が高い。北海道トラック協会調査における道内の就業年齢は中年層の割合が全国平均を上回っている状況。特に50歳代(男性)を見ると道内は10%多い。

<運賃、燃料サーチャージの交渉>

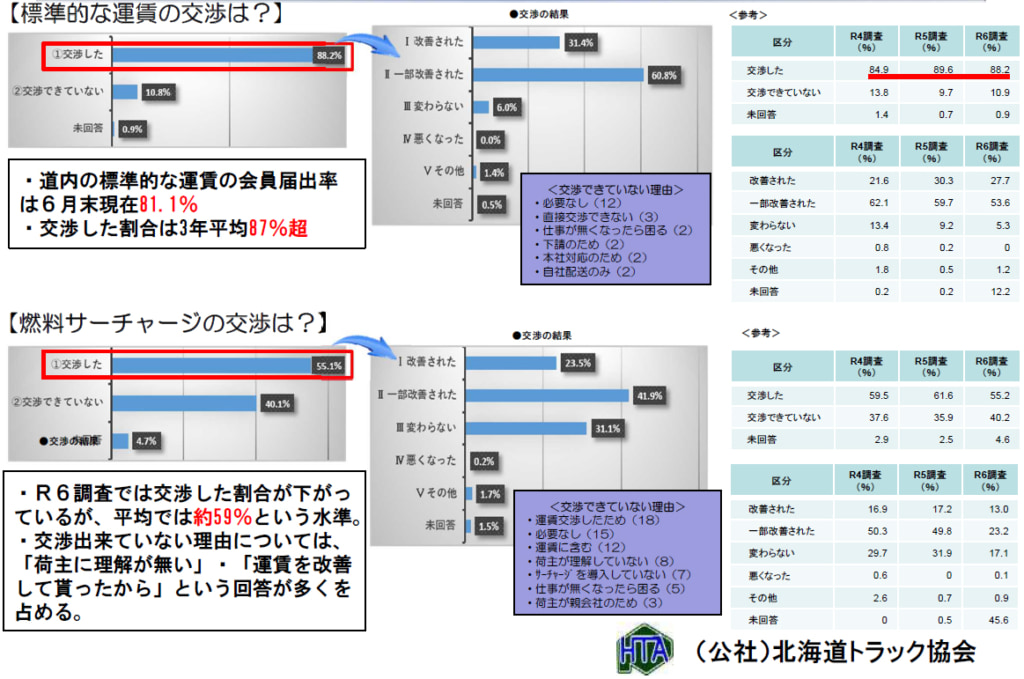

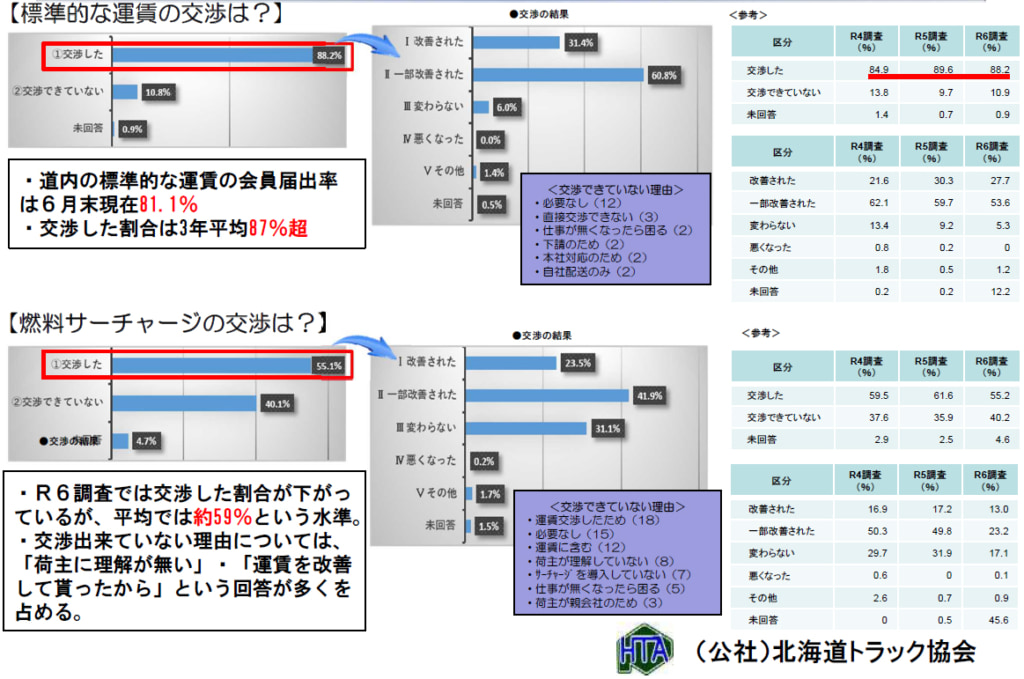

標準的な運賃の交渉については、「交渉した」が88.2%、「交渉できていない」10.8%となった。交渉できていない理由は、「必要なし」(12件)、「直接交渉できない」(3件)、「仕事が無くなったら困る」(2件)、「下請のため」(2件)、「本社対応のため」(2件)、「自社配送のみ」(2件)だった。

交渉した結果は、「一部改善された」60.8%、「改善された」31.4%、「変わらない」6.0%となった。道内の標準的な運賃の会員届出率は6月末現在81.1%で、交渉した割合は3年平均87%超となっている。

燃料サーチャージについては、「交渉した」55.1%、「交渉できていない」40.1%だった。交渉できていない理由は、「運賃交渉したため」(18件)、「必要なし」(15件)、「運賃に含む」(12件)、「荷主が理解していない」(8件)、「サーチャージを導入していない」(7件)、「仕事が無くなったら困る」(5件)、「荷主が親会社のため」(3件)となった。

2024年調査では交渉した割合が下がっているが、平均では約59%という水準。交渉出来ていない理由については、「荷主に理解が無い」「運賃を改善して貰ったから」という回答が多くを占めた。

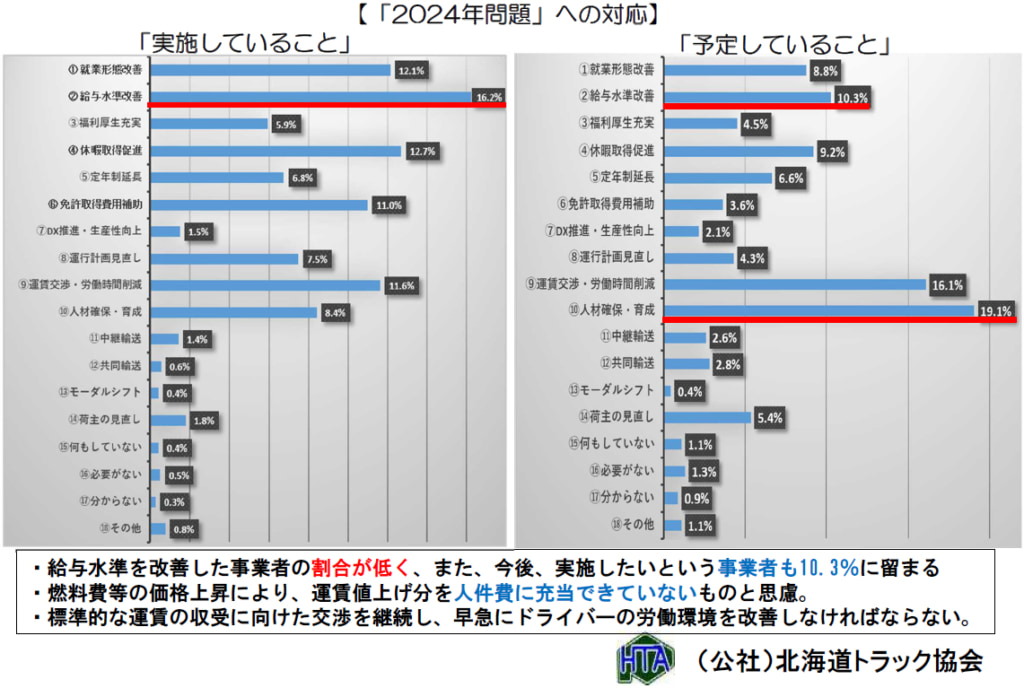

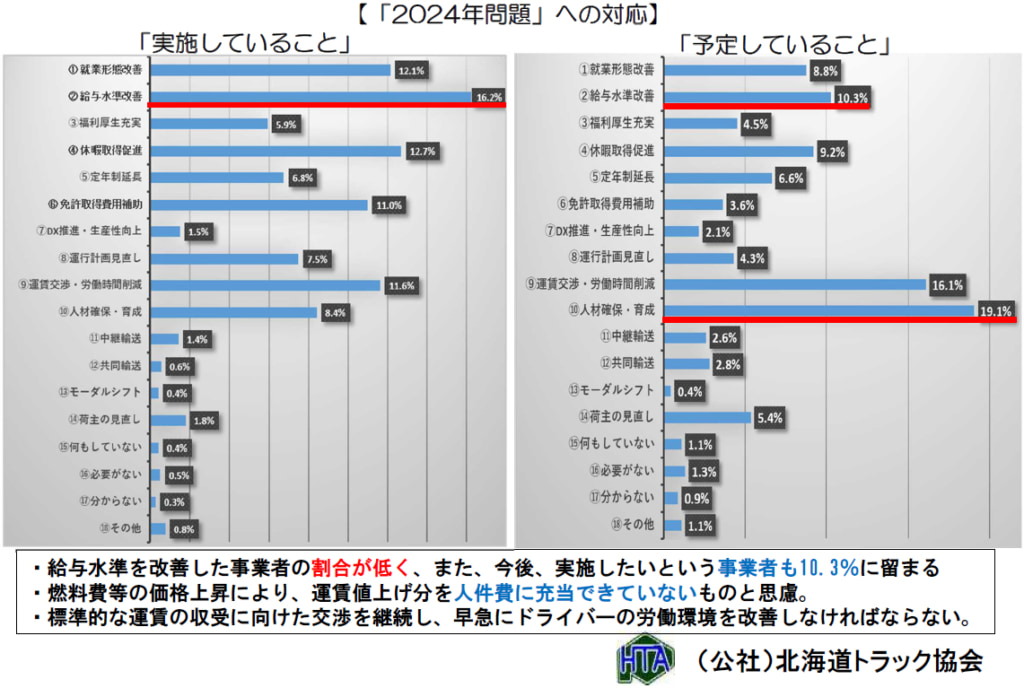

<2024年問題への対応>

2024年問題への対応を尋ねたところ、給与水準を改善した事業者の割合が低く、また、今後、実施したいという事業者も10.3%にとどまった。燃料費等の価格上昇により、運賃値上げ分を人件費に充当できていないものと思慮される。

標準的な運賃の収受に向けた交渉を継続し、早急にドライバーの労働環境を改善しなければならない状況が浮き彫りになった。

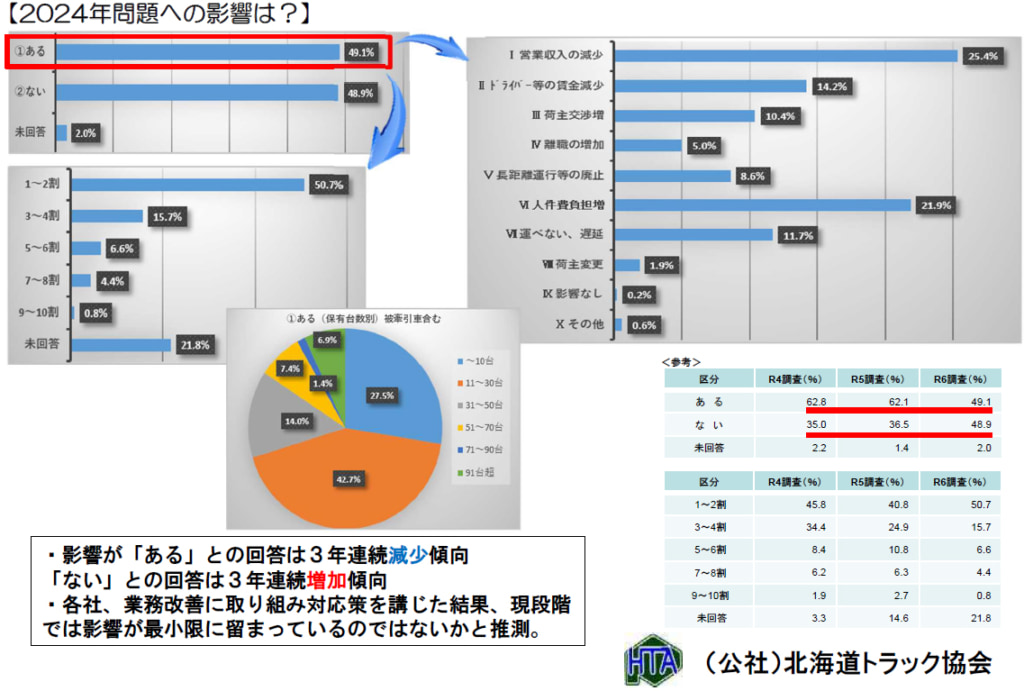

<2024年問題への影響>

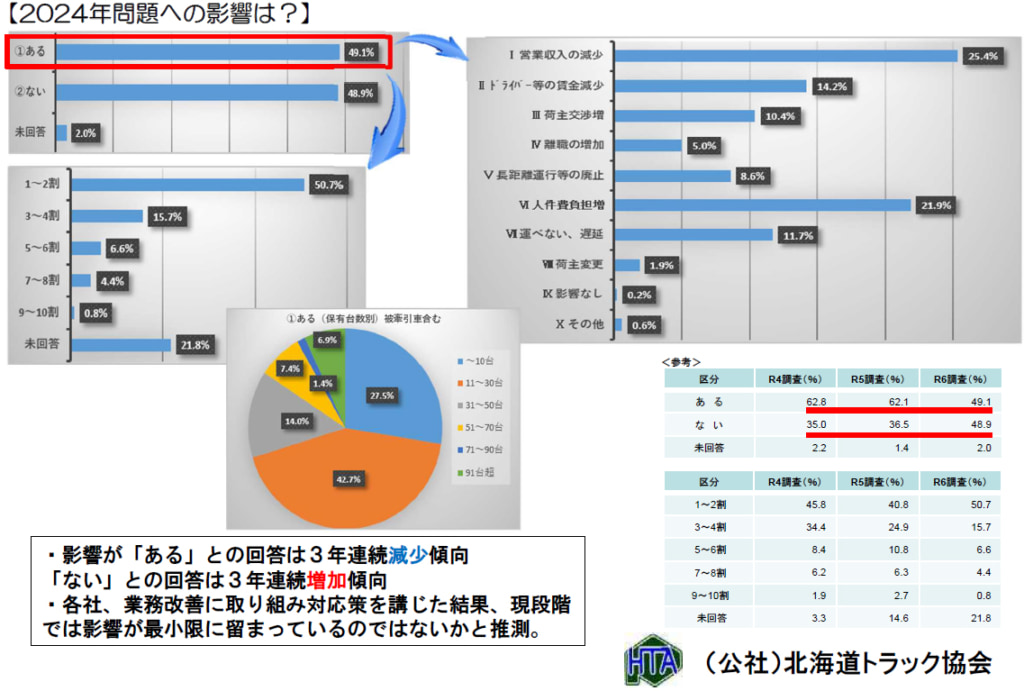

2024年問題へのを尋ねたところ、影響が「ある」49.1%、「ない」48.9%となり、影響が「ある」との回答は3年連続減少傾向が見られた。一方で、「ない」との回答は3年連続で増加傾向にある。

各社、業務改善に取り組み対応策を講じた結果、現段階では影響が最小限に留まっているのではないかと推測される。

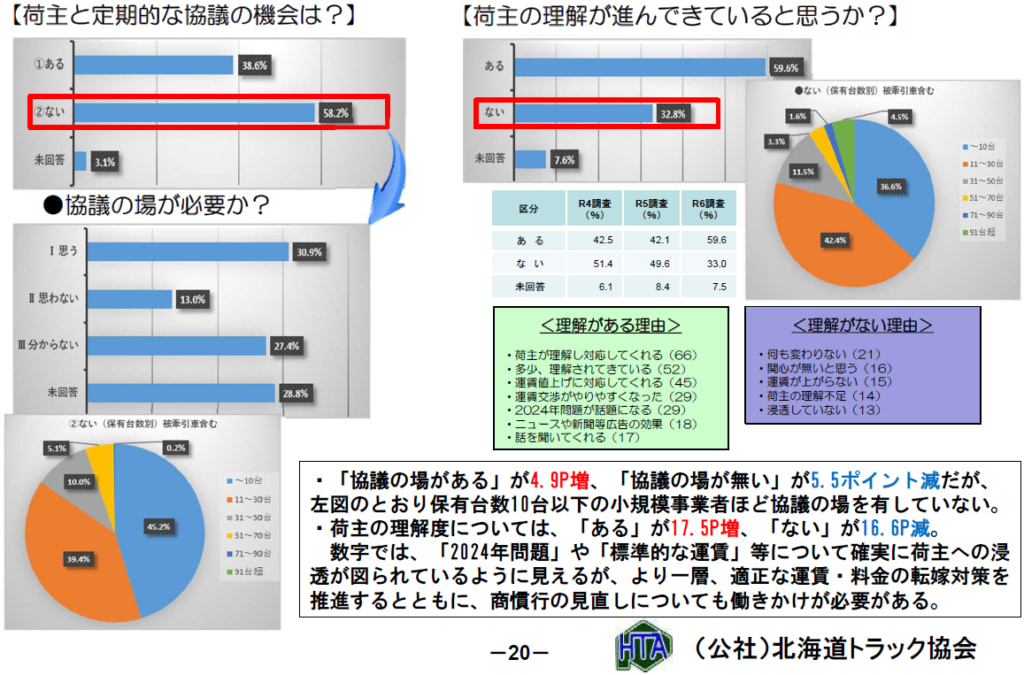

<荷主との協議について>

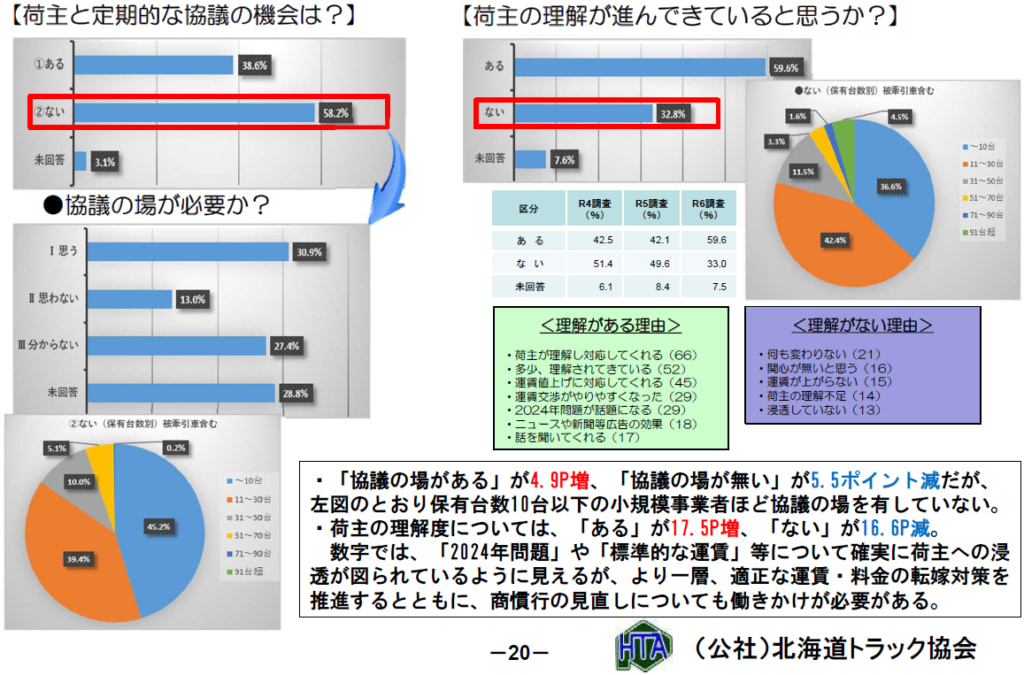

荷主との協議について尋ねたところ、定期的な協議の機会は「ない」58.2%、「ある」38.6%となった。協議の場がないと答えた事業者の保有台数を見ると、「10台以下」45.2%、「11~30台以下」39.4%となった。

昨年と比べて、「協議の場がある」が4.9ポイント増、「協議の場が無い」が5.5ポイント減だが、保有台数10台以下の小規模事業者ほど協議の場を有していなかった。

協議の場が必要かとの問いは、「思う」30.9%、「分からない」27.4%、「思わない」13.0%、「未回答」28.8%となった。

荷主の理解が進んできていると思うかとの問いは、「ある」59.6%、「ない」32.8%。荷主の理解度については、「ある」が17.5ポイント増、「ない」が16.6ポイント減となった。

理解がある理由は、「荷主が理解し対応してくれる」(66件)、「多少、理解されてきている」(52件)、「運賃値上げに対応してくれる」(45件)、「運賃交渉がやりやすくなった」(29件)、「2024年問題が話題になる」(29件)、「ニュースや新聞等広告の効果」(18件)、「話を聞いてくれる」(17件)。

理解がない理由は、「何も変わりない」(21件)、「関心が無いと思う」(16件)、「運賃が上がらない」(15件)、「荷主の理解不足」(14件)、「浸透していない」(13件)だった。

北海道トラック協会は、数字では、「2024年問題」や「標準的な運賃」等について確実に荷主への浸透が図られているように見えるが、より一層、適正な運賃・料金の転嫁対策を推進するとともに、商慣行の見直しについても働きかけが必要があると指摘している。

■2024年問題等に対する取組について(調査は15~20ページ)

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000357034.pdf

北海道運輸局/「トラック・物流Gメン」活動実績を公表、全国より目立つ過積載運送