東京商工リサーチ(TSR)が6月17日に公表した「2024年問題」の影響に関するアンケート調査結果によると、運輸業(210社)のうち約6割が「マイナス」の影響があると回答したことがわかった。

この調査は、今年4月に運輸業や建設業に適用された時間外労働の上限規制による影響について、6月3日~10日に実施したもの。

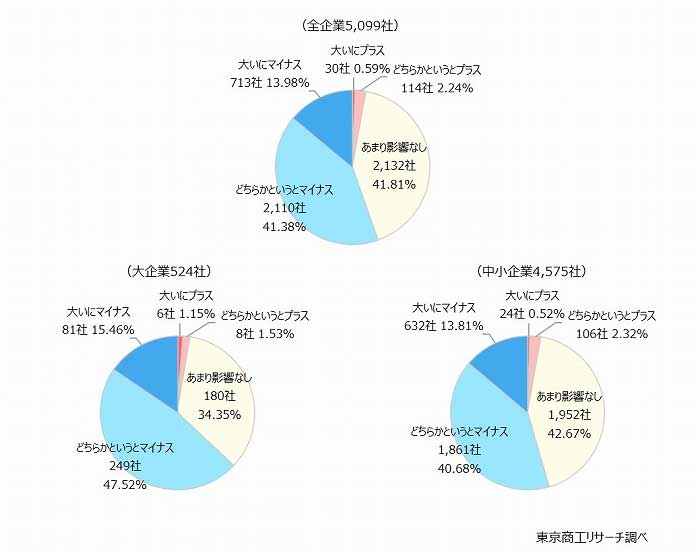

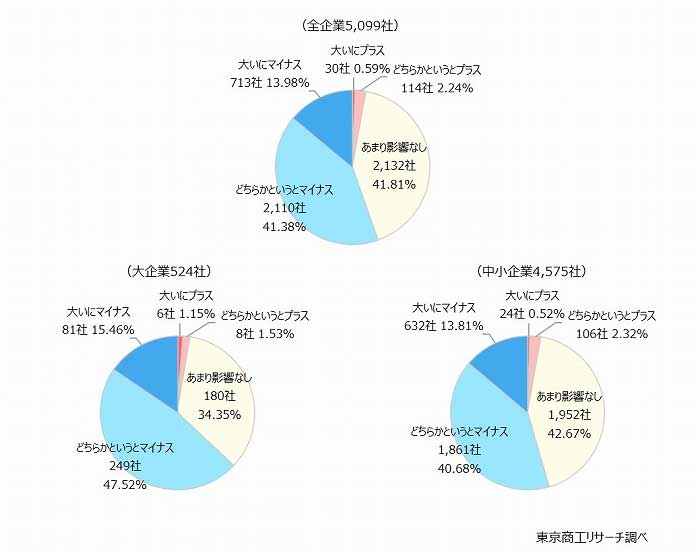

まず全産業で見ると、「マイナス」と回答した企業は5099社中2823社で55.3%。半数を超える企業がマイナスの影響があるという結果になった。また規模別では大企業の62.9%、中小企業54.4%がマイナスと回答。大企業ほどマイナスの影響を大きく受けている。

<全産業・回答内訳>

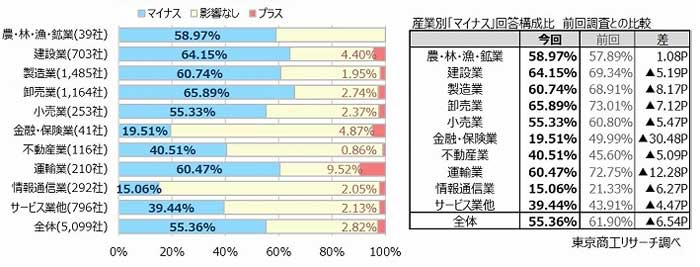

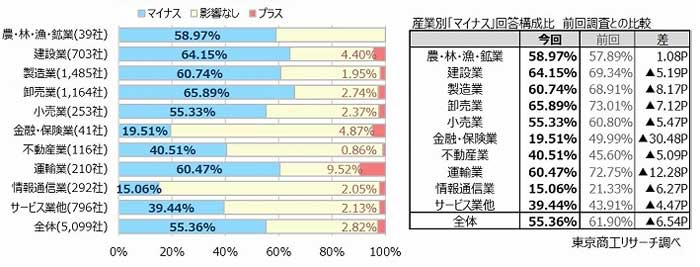

産業別で「マイナス」回答が最も多かったのは「卸売業」で65.8%。次いで「建設業」64.1%、「製造業」60.7%、「運輸業」60.4%の順。「運輸業」のマイナス回答は依然として多いが、2023年10月に実施した前回調査ではマイナス回答が72.7%に達していたのに比較すると12.2ポイントも低下しており、レポートでは「荷主や元請業者との交渉や社内体制が整い始めた可能性がある」と分析している。

<産業別「2024年問題」の影響>

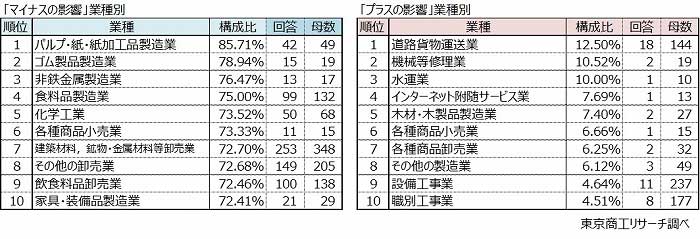

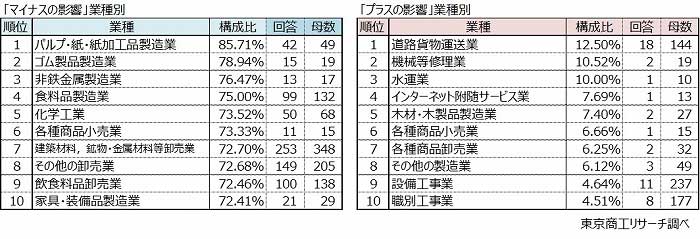

さらに産業を細分化した「業種別」で見ると、「道路貨物運送業」のマイナス回答は64.5%と多いもののトップ10圏外。反対に「プラス影響」の回答は12.5%となり、業種別ではトップとなった。価格交渉やドライバーの待遇改善を前向きに捉える企業も多いといえる。

<「マイナス・プラスの影響」業種別>

一方、業種別でマイナス回答が最多となったのは、「パルプ・紙・紙加工品製造業」の85.7%で、唯一の8割超えとなった。国土交通省によれば、30分以上の荷待ち時間の件数が多い輸送品目として加工食品、建設資材、紙・パルプが挙げられており、2020年春にはガイドラインも策定されているが、まだ環境整備が十分に進んでいないようである。

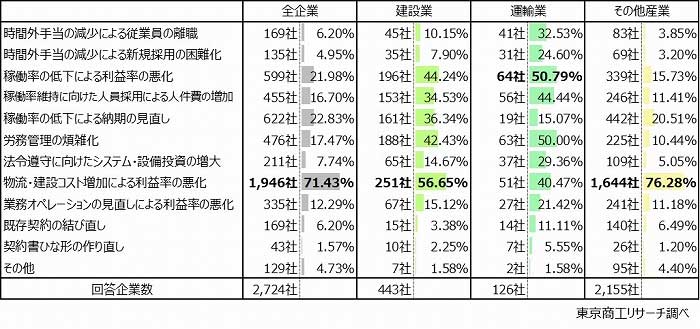

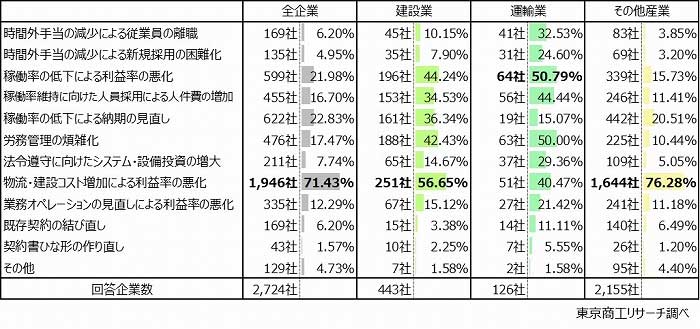

<具体的なマイナスの影響>

具体的な「マイナスの影響」については、「物流・建設コスト増加による利益率の悪化」が71.4%でトップ。原材料や燃料費アップ、人手不足などの対応に苦慮する中、運賃や作業費などのコストが上昇傾向にあり、さらなる業績悪化を懸念する企業が多い。

運輸業では、「稼働率の低下による利益率の悪化」が50.7%。次いで「労務管理の煩雑化」が50.0%とほぼ同水準で続いた。従業員の勤怠状況の把握は、ドライバーの待遇改善には必要不可欠だが、煩雑化した労務管理業務が負担になっている企業が多い。ちなみに「労務管理の煩雑化」は、運輸業と建設業(42.4%)が突出しており、その他産業の回答率10.4%と大きく乖離している。

軽油小売価格/補助金減額で大幅に値上がり160円台に