国土交通省は7月4日、「事業用自動車事故調査委員会10年総括」を公表した。

2025年6月で発足10年を迎えた事業用自動車事故調査委員会は、労働科学、社会学、健康医学、法学、など8分野の有識者による多面的・科学的分析に基づき「事故の背景にある組織的・構造的要因の更なる解明」や「より客観的で質の高い再発防止策の提言」等を通じ社会的要請に応えてきた。

2020年8月に公表した「5年総括」で示された今後の取組方針に基づき、後半5年では客観的な分析のための実証実験を行うなど、新たな取り組みも積極的に行ってきた。

委員会発足から2025年3月までに議決された58件の事故について、「5年総括を含めた発足10年間の分析を行う」とともに、「これまでの取組に係る課題を整理」した上で、「今後の委員会のあり方についての方向性」をとりまとめた。

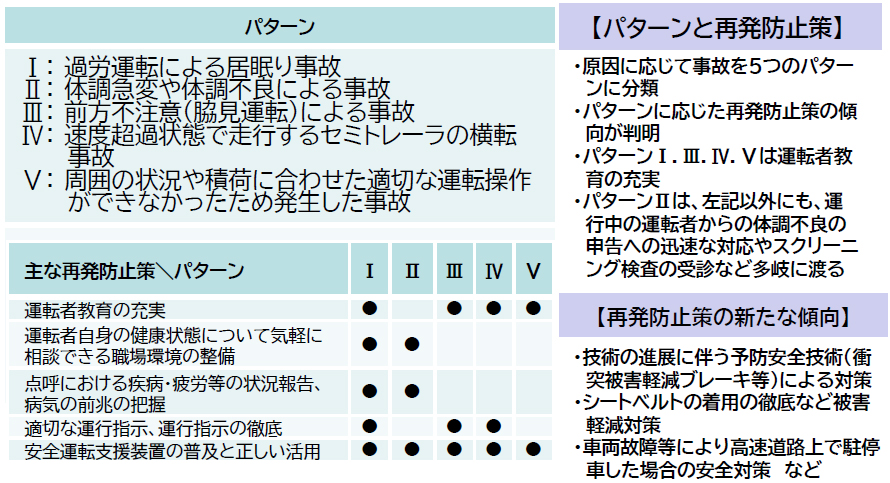

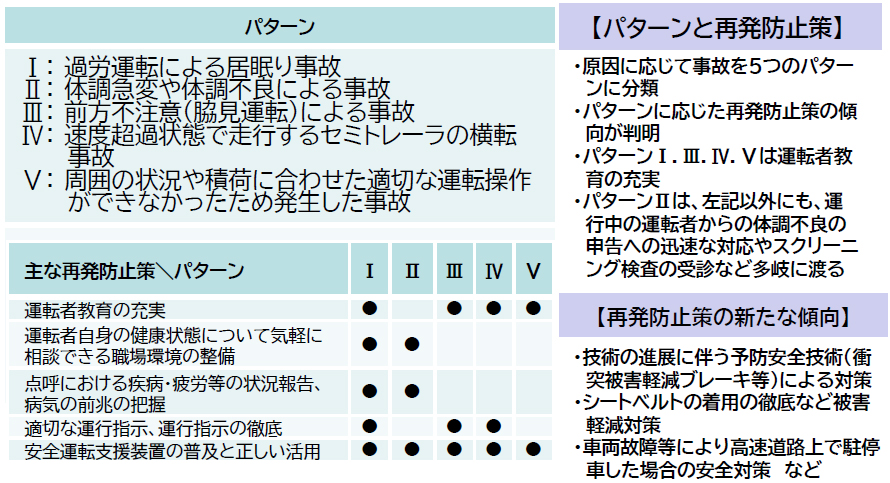

<事故累計と再発防止策の主な傾向>

出典:国交省発表資料

原因に応じて事故を、「過労運転による居眠り事故」「体調急変や体調不良による事故」「前方不注意(脇見運転)による事故」「速度超過状態で走行するセミトレーラの横転事故」「周囲の状況や積荷に合わせた適切な運転操作ができなかったため発生した事故」の5パターンに分類。

「体調急変や体調不良による事故」は、運転者教育の充実のほか、運行中の運転者からの体調不良の申告への迅速な対応やスクリーニング検査の受診など多岐に渡る再発防止策が必要となる。その他の事故防止策は、運転者教育の充実が基本的な対策となる。

具体的な再発防止策として、「運転者教育の充実」「運転者自身の健康状態について気軽に相談できる職場環境の整備」「点呼における疾病・疲労等の状況報告、病気の前兆の把握」「適切な運行指示、運行指示の徹底」「安全運転支援装置の普及と正しい活用」の4つをあげ、5つの事故パターンにそれぞれの対策を当てはめた。

再発防止策の新たな傾向として、「技術の進展に伴う予防安全技術(衝突被害軽減ブレーキ等)による対策」「シートベルトの着用の徹底など被害軽減対策」「車両故障等により高速道路上で駐停車した場合の安全対策」などをあげた。

また、「勤務実態と事故との関係」を調べたところ、拘束時間等改善基準告示の超過状況、深夜早朝勤務、不規則な勤務などの指標から、委員会独自に判定した「過重性・不規則性のリスクが大きい勤務形態」は、「過労運転による居眠り事故」の約50%、「前方不注意(脇見運転)による事故」の約40%に該当した。

さらに、「休日明けにおける事故発生リスク」を考察。「休日明け勤務日数別事故発生件数」を分子、「休日明け勤務日数別勤務数の合計」を分母として、自己発生比率を算出した。

休日明け1日目が16件(発生比率0.06)、4日目が12件(発生比率0.09)、11日目以上が5件(発生比率0.2)となり、連続勤務日数が長期化すると事故発生の可能性が高まる可能性が考えられた。

今後の委員会のあり方については、「国の施策等との協調を意識した取り組みによる安全対策の推進強化」「最新技術を活用した調査・分析能力の向上による調査結果の信頼性向上」「周知徹底と運行管理者以外を含めた多様な主体による取り組みの強化・報告書の一層の活用」の3点を方向性として示した。

これまで、委員会発足後は、重大事故の高度で複合的な分析や質の高い再発防止策の提言を可能とし、報告書の公表により事故の振り返りやフォローアップも推進してきた。10年間の活動で事故防止対策の推進に一定の役割を果たしているが、近年の予防安全技術やDXの進展など時代の変化に即した新たな対策の提言が重要となっている。

今後は、10年総括で示した委員会のあり方を着実に実施するとともに、再発防止策の実施状況の検証と必要な施策の検討が期待される。

■事業用自動車事故調査委員会10年総括

事故調査委員会/東北道で発生した大型トラック衝突事故、疲労による注意力低下が要因

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の

ニュースを平日毎朝メール配信しています